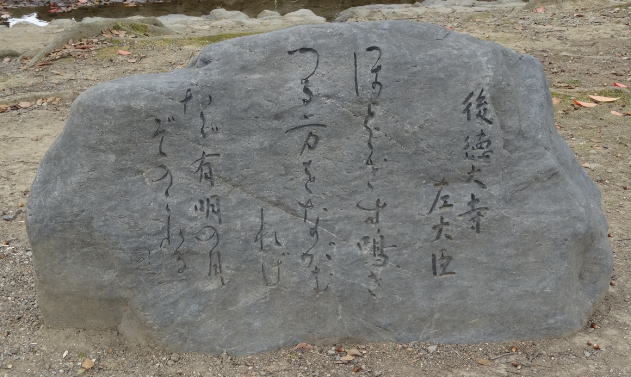

(ごとくだいじのさだいじん)

<1139年~1191年>

「暁聞郭公(ほととぎすをあかつきにきく)」という題で詠まれた歌です。平安時代の貴族たちにとって、夏のはじまりに飛来するほととぎすは、季節の訪れを象徴する鳥として、ウグイスのように魅力的なものに思えたようです。特にほととぎすの第一声(初音)を聴くのは風流なことだとされました。そこで山の鳥の中で朝一番に鳴くといわれるほととぎすの声を聴くために、夜を明かして待つことも行われたのです。ほととぎすはとても動くのが速く、後徳大寺左大臣が「ほととぎすの初音だ」と振り返った瞬間、もうほととぎすの姿はそこにはいなかった、という一瞬の視線の動きと、後に残った静けさがしみじみとした余韻を感じさせます。上の句の、ほととぎすの声を聞くという聴覚の世界から、下の句では有明の月を眺めるという視覚の世界へと転じるさまも見事で、鳴き声と月の美しさが溶け合った秀歌です。

初夏を代表する鳥として、昔から詩歌にもっとも詠まれています。背は明るい青色、尾は白黒のまだらで、日本には3月から5月にかけて渡ってくるので、「夏を告げる鳥」として有名です。そのため「時鳥」などと呼ばれて愛されました。文学的にも格調の高い景物として扱われています。平安時代には初音(はつね:季節に初めて鳴く声)を聴くことがブームでした。

【鳴きつる方】

「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形で、「鳴いた方角」という意味になります。「つ」は意識的にした動作、自分がしようと思ってした動作を表す動詞に繋がり、「ぬ」は自然な無意識の動作を表す動詞に繋がる場合がほとんどです。

【眺むれば】

「見てみれば」という意味です。動詞「ながむ」の已然形に接続助詞「ば」がつき、順接の確定条件となります。

【ただ有明の月ぞ残れる】

「ただ」は残れるを修飾する副詞で、「有明けの月」は夜が明ける頃になっても空に残って輝いている月のことです。「る」は存続の助動詞「り」の連体形で、強意の係助詞「ぞ」の結びとなります。全体で「その方向にはただ夜明け前の月がぽっかり浮かんでいるだけだった」という意味になります。

●「ほととぎす」の歌を読んだ頃は、その歌風が絶賛された頃で、「歌仙落書」には「風情けだかく、また面白く艶なる様も具したるにや」(実定は風情がけだかく、趣向や表現に優れ、艶なる様子も兼ね備えている)と記されています。