|

<第59期クイーン位戦> |

<クイーン位10連覇達成記念植樹> |

| このサイトを作成するに当たって、百人一首かるたを愛するいろいろな方との出会いがありました。 ここでは、競技かるたの歴史をはじめ、それに関わっておられる方々のインタビューをまとめました。ぜひ、ご覧ください。 |

|

<第59期クイーン位戦> |

<クイーン位10連覇達成記念植樹> |

| このサイトを作成するに当たって、百人一首かるたを愛するいろいろな方との出会いがありました。 ここでは、競技かるたの歴史をはじめ、それに関わっておられる方々のインタビューをまとめました。ぜひ、ご覧ください。 |

| ◆江戸時代中期 | 百人一首が「かるた」になった時代はわかりませんが、公家、武家、町人まで多くの人々が歌かるたによって「小倉百人一首」に親しむようになってきました。子どもから大人まで王朝時代の歌をながめたり、覚えたり、取り札を競いあったりして楽しみました。 |  |

| ◆明治25年(1892年)頃 | 東京帝国大学(現在の東京大学)に初めてかるた会が設立され、トーナメント化した「かるた競技会」を開催しました。この頃のかるた競技には統一したルールはなく、競技方法も各会によってさまざまでした。 | |

| ◆明治37年(1904年) | 明治のジャーナリスト・黒岩涙香(くろいわるいこう)が、「東京かるた会」を創設しました。涙香は新聞「萬朝報(よろずちょうほう)」で選手を募集し、第1回全国競技会を東京日本橋で開催したのです。ルールを統一して、かるたを早く取るための方法を分析し、「競技かるた」を確立しました。「東京かるた会」は、それまで草書で書かれていた取り札を「平がなの同形活字」を使って印刷した「標準かるた」を考案し、競技かるたの普及に貢献しました。 | |

| ◆大正から昭和初期 | 競技かるたが全国に広まりました。しかし、戦前の軍国主義による恋歌の禁止や、第二次世界大戦後の物資不足によって中断してしまいました。 | |

| ◆昭和23年(1948年) | かるた界を復活させようと、「全日本かるた協会」が誕生しました。現在は一般社団法人として、全国各地でかるた大会の後援などの活動しています。 | |

| ◆昭和30年(1955年) | 競技かるたの男性の1位を決める「名人位戦」がスタートしました。 |  |

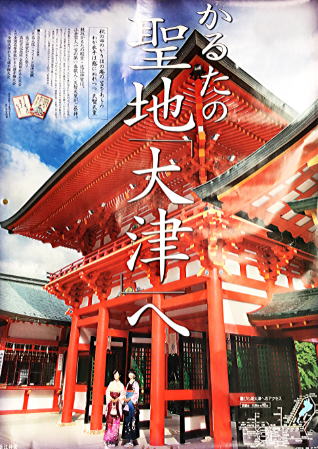

| ◆昭和32年(1957年) | 競技かるたの女性の1位を決める「クイーン位戦」がスタートしました。現在も毎年1月には滋賀県大津市の近江神宮で開催されています。 | |

| ◆平成20年(2008年) | 競技かるたに打ち込む少女を描いた漫画「ちはやふる」の連載が始まりました。アニメや実写映画にもなった影響で、いまや競技かるたの愛好家は全国に100万人といわれています。現在、年間約60回もの大会が開かれています。「ちはやふる」の舞台となった大津市は「かるたの聖地」として有名になりました。 | |

| ◆平成30年(2018年) | 海外での競技者も増え、初の「かるた世界大会」が大津市で開かれました。フランス・イタリア・アメリカ・中国・タイ・ブラジル・ハンガリーの7カ国が参加しました。 | |

| ◆令和元年(2019年) | 10月「百人一首のまち」をアピールする宇都宮市で「うつのみや百人一首市民大会」が開かれ、701人が参加し、「同時にかるたをした人数」のギネス世界記録を更新しました。 11月第2回「世界かるた大会」開催。海外7チーム、京都府と愛知県の小中学生の2チーム、海外に住む日本人でつくる1チームの計10チームが参加。決勝で愛知県の「南山女子」チームがフランスのチームを破り優勝しました。 |

|

| 全日本かるた協会のホームページへ |

||

![]()

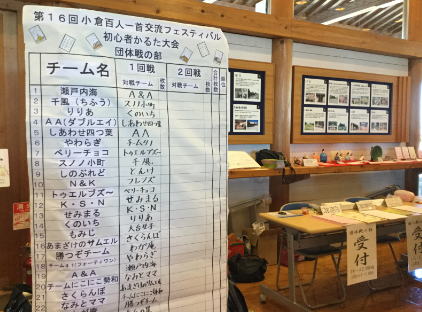

| 三重県かるた協会は、平成4年(1992年)に県下のかるた会を統合して発足しました。さらに「桑名若菜会」設立80年目を迎えた平成14年1月より「桑名若菜会」が行ってきた諸事業を三重県かるた協会が継承し、現在に至っています。主な事業として、桑名市内で全国かるた大会を毎年開催しています。この大会は、全国の有力選手が集まる大会として有名です。平成29年(2017年)3月に行われた第75回大会は、全国から約800人の選手が参加して腕を競い合いました。 この他、県内各地で練習会や初心者講座を定期的に開催するなど、県内のかるた競技の普及に努めています。練習会は、「桑名若菜会」「員弁百人一首の会」「鈴鹿玉垣かるた会」「久居かるた会」「伊賀忍ぶる会」の5か所、初心者講座は伊勢市と明和町の2か所で行っています。毎年11月には、「小倉百人一首交流フェスティバル・初心者かるた大会」が多気郡明和町のいつきのみや歴史体験館・いつきのみや地域交流センターで開催されます。くわしくは三重県かるた協会ホームページをご覧ください。参加要項もダウンロードできます。 なお、令和3年(2021年)、国民体育大会「三重とこわか国体」では、「かるた競技」がデモンストレーションスポーツの一つに決定しました。三重県かるた協会が運営に携わって、県民が広く参加できるイベントを多気郡明和町で開催します。 |

|

| 三重県かるた協会のホームページへ |

|

|

|

![]()

| 平成30年1月3日、桑名市九華公園内の鎮国守神社・楽翁殿にて「新春百人一首かるた会」が開催されました。小学1年生から50代まで幅広い年代の方が集まって技量を競いつつ、かるたに親しみました。この日、三重県かるた協会の太田富夫会長にお話をうかがいました。 統一したルールによる競技かるたの歴史は明治37年に始まります。東京で第1回全国競技会が開催されたのをきっかけとして、大正時代から昭和初期にかけて競技かるたは全国的に広まりました。三重県でも大正12年に桑名市で「桑名若菜会」が設立され、県内かるた界の中心的な存在として、優秀な成績を収めてきました。平成4年には、県下のかるた会を統合して「三重県かるた協会」が発足し、「桑名若菜会」が行ってきた諸事業を引き継いで現在に至っています。毎年桑名市内で開催される全国かるた大会は、戦前から続く全国大会として有名です。 かるたのクラスはA級(4段以上)、B級(2,3段)、C級(初段)、D級(無段)、E級(初心者)の5段階です。全国大会で上位入賞すると昇段・昇級します。毎年秋には、A級4段以上の男女を対象に東日本、西日本で名人位戦・クイーン位戦予選が行われ、その後の東西の代表による挑戦者決定戦も制して勝ち残った男女1名ずつが、翌年1月に近江神宮で現名人・現クイーンに挑戦する名人位戦、クイーン位戦は有名です。 三重県のかるたの特徴は、積極的に相手陣の札を取りにいく「攻めがるた」だそうです。太田会長は、「勝っていても、負けていても、次の1枚の札を取る時、お互いに五分と五分です。自分の思うように札が取れた時は、快感があります。集中力も身に付きますが、百人一首の歴史や作者について知ったり、歌枕の地を訪ねたりして、古典の世界に親しむことが、かるたの魅力です。」と語っていただきました。好きな歌は、七夕伝説をふまえた情景の美しさから6番・「かささぎの わたせる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける」(大伴家持)と、恋の思いをストレートに表現した63番・「今はただ 思ひ絶(た)えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな」(藤原道雅)だそうです。 |

|

【2017年 桑名市百人一首かるた全国大会】 |

【桑名市鎮国守神社・楽翁殿】 |

【2018年1月3日新春カルタ大会】 |

![]()

| 2017年12月2日、武居尚子会長にお話をうかがいました。久居かるた会は昭和15年に設立し、現在の会員は39人、小学2年生から70代まで幅広い年代の方が集まっています。親子や兄弟で入会することも多く、最年少の八十島くんは、競技かるた漫画「ちはやふる」に夢中な小学5年生のお姉さんの影響で入会したそうです。好きな歌は11番・「わたの原 八十島かけて 漕ぎいでぬと 人には告げよ あまのつり舟」(参議篁)。自分の名字が歌の上の句に詠みこまれているからだそうです。一番かるた歴が長いのは久美子さんです。小学2年生からかるたを始め、二十数年間、かるたに親しんできました。好きな歌は33番・「久かたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ 」(紀友則)。歌の響きの美しさとともに、自分の名前の「久」から始まる歌に愛着がわくということです。 積極的に相手陣に札を取りにいく「攻めがるた」が、三重県かるた会の特徴だそうです。毎週土曜日が久居かるた会の練習日です。ウォーミングアップとして、払い手の練習や、札流し(100枚の下の句を見て、上の句の決まり字まで何分で言えるかタイムを計ります。)を行った後、一試合一時間半かかる個人戦に入ります。まさに「集中力」の闘いです。普段の生活の中でも集中力が身に付き、暗記が得意になるといいます。武居会長は、たくさんある好きな歌の中から望郷の思いが胸を打つ7番・「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも」(安倍仲麿)の歌を挙げてくれました。 競技かるたの階級はA級(4段以上)、B級(2,3段)、C級(初段)、D級、E級の5段階です。全国大会で入賞すると昇級します。A級4段以上の男女を対象に東日本予選・西日本予選のトーナメントが行われ、前年の優勝者との対戦に勝利し日本一となった人には、名人、クイーンの称号が与えられます。毎年1月に近江神宮で行われる名人戦、クイーン戦は有名です。 |

|

|

|

|

![]()

| 顧問の澤田晃先生、部員の皆さんからお話をうかがいました。暁高等学校競技かるた会は1998年にかるた同好会として発足し、2003年度より部に昇格しました。現在の会員は19名です。三重県や全国のかるた競技会を目標に、日々の練習とともに、月一回の合同練習を行い、さまざまな年齢層の競技者との対戦を通して腕を磨いています。取材を行った、2018年3月12日は桑名高等学校との合同練習を見学させていただきました。澤田先生と合同練習に参加した皆さんに百人一首の好きな歌を尋ねたところ、せつない恋の歌や心にしみいる風景の歌が人気でした。 2年生・生川智彩(なるかわちさ)部長に競技かるたの魅力をうかがいました。運動能力にかかわらず男女平等に戦えること、強い相手を倒せた時の喜びが大きいことだそうです。そのためには筋トレや払い手の練習、札流しなど家での毎日の練習も欠かせません。競技かるたには集中力・暗記力が必要だと聞きますが、生川部長は「忘却力」も必要だといいます。「忘却力」とは何でしょうか。競技かるたは、お互いの取札25枚が決まったら、それを並べるところからスタートします。上中下段に自分なりに工夫して札を配置し、試合前の15分間で暗記します。頭に入れた札の配置は次の試合にはリセットしなければなりません。この忘れ去る力も大きいというのです。 生川部長には、コンテンツ「百人一首の世界」の読唱をお願いしました。8月初旬に開催される全国高等学校総合文化祭「小倉百人一首かるた部門」では、各都道府県チームによる5名の団体戦が行われますが、この時の読み手は、全国読手コンクールを勝ち抜いたベスト3の高校生が務めます。生川部長はこの読手(どくしゅ)コンクールにも応募しています。暁中学校・高等学校では、毎年1月に全校かるた大会が開催されますが、その時には全日本かるた協会専任読手・吉川晃和九段が招かれるそうです。吉川先生は近江神宮で行われる名人戦・クイーン戦の読手として有名な方です。 最後に、合同練習会メンバーのおすすめの歌を紹介します。 |

|

|

|

|