|

|

|

|

| コンテンツ利用のてびき | |||

| PDFファイルはこちらから | |||

| 小学生から高校生まで新春にはかるた会を楽しみ、好きな歌は大人になってからも暗唱している私たち。競技かるたに青春をかける高校生を描いた「ちはやふる」がブームになってから、競技かるたに関心を持つ人が増えたそうです。毎年1月に、京都市の八坂神社では「かるた始め式」が開かれ、大津市の近江神宮では競技かるたの日本一を決める名人位・クイーン位決定戦が行われます。これほど多くの人に親しまれている「百人一首」は、いつ、どのような事情で誕生したのでしょうか。百人の歌人たちは何に感動し、どのような人生を送ったのでしょうか。 | |||

| 小学校・中学校・高等学校の教科書には代表的な歌しか取り上げられていませんが、1番から100番までの歌人は、ほぼ年代順に並んでいます。ほとんどは、平安時代の貴族です。四季の美しい風景、恋の喜びや苦しみ、人生の悩み、孤独のつぶやきなど、さまざまな内容が、三十一音の選びぬかれた言葉で表現されています。「百人一首の世界」の案内役は、「百人一首」の編者である97番・藤原定家と、定家のあこがれの女性といわれた89番・式子内親王です。2人のように有名な歌人だけではなく、より多くの歌人と出会い心を通わせてみませんか。 | |||

| HOMEには12枚の取り札カードがあり、いろいろな角度から「百人一首」の魅力や謎に迫れます。興味のある札からクリックしてみましょう。このコンテンツを通して古典の世界に親しみ、他の文学や歴史を探究するきっかけになれば幸いです。 | |||

| 1 和歌の味わい | 百人一首に選ばれた和歌の意味や背景を、写真をまじえて解説します。 | |

|

① 上部の「春の歌」「夏の歌」「秋の歌」「冬の歌」「恋の歌」「羈旅の歌」「離別の歌」「雑の歌」をクリックするとジャンル別に歌が分類されています。 ② INDEXはテーマ別索引です。植物(花草木)・動物(鳥獣虫)・雪・風・月・山・川に分類されています。 ③ 1番から100番の和歌の初句をクリックすると各歌の味わいにリンクしています。 ④ 周りの枠も左上から右回りに1番~100番の順で各歌の味わいにリンクしています。 |

|

|

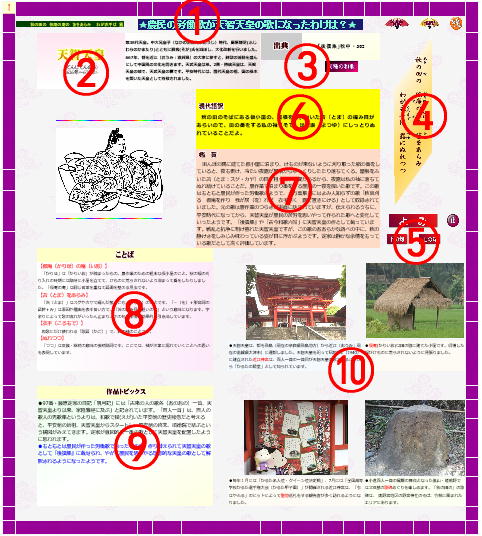

①キャッチコピー…和歌を理解するためのヒントを示しました。 ②作者…名前の読み方と生没年、簡単な生い立ちを紹介しました。 作者名をクリックするとさらにくわしい歌人紹介にリンクしています。 ③出典…和歌が選ばれた勅撰和歌集名、部立て、歌番号を示しました。 下の「同種の和歌」をクリックすると同じジャンルの和歌にリンクしています。 ④和歌…歴史的仮名遣いで表記しました。(ひらがな=漢字の読み方、カタカナ=現代仮名遣い) ⑤よみ…クリックすると、競技かるた部の高校生の朗詠が聞けます。 (上の句は5・7・5のみの朗詠、下の句は7・7のみの朗詠) 和歌のリズムを楽しんでください。 ⑥現代語訳…小学生が理解できるような、わかりやすい訳を心がけました。 ⑦鑑賞…和歌が作られた背景やその魅力を解説しました。 ⑧ことば…重要な語句、文法、表現技法について解説しました。 ⑨作品トピックス…和歌が影響を与えた出来事、他の歌人や古典作品との関連などにもふれています。 ⑩写真…和歌のゆかりの地、ゆかりの品、図表、歌碑などを紹介しました |

|

2 歌人紹介 |

百人一首の和歌をつくった歌人の生き方やゆかりの地、代表的な和歌を紹介します。 |

|

|

① 1番から100番の歌人名をクリックすると各歌人の紹介にリンクしています。 ② 周りの枠も左上から右回りに1番~100番の順で各歌の味わいにリンクしています。 ③ 右下の扇をボタンは歌人の五十音順の索引にリンクしています。 |

|

|

①プロフィール…歌人の家族関係、身分、生い立ちと主な出来事を記しました。 ②エピソード…説話集、歌物語、日記、歌論書などに残る歌人のエピソードを紹介しました。 歌人の人柄とともに、当時の人々が歌人をどう評価していたかがわかります。 ③代表的な歌…歌人の代表的な和歌と現代語訳を紹介しました。いいなと思う歌を見つけてください。 ④ゆかりの地…歌碑や墓石、かかわりのある神社寺院など、取材地やリーフレットの写真を紹介しました。 フィールドワークのてびきにもなります。 |

|

3 三重の歌枕 |

百人一首の歌碑や、歌人とつながりのある三重県内の名所を紹介します。 |

|

|

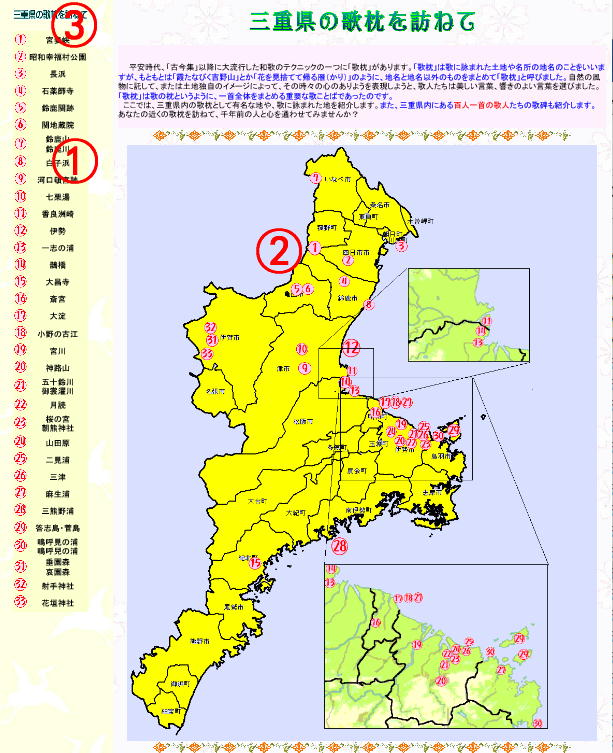

平安時代、「古今集」以降に大流行した和歌のテクニックの一つに「歌枕」があります。「歌枕」は歌に詠まれた土地や名所の地名のことをいいます。自然の風物に託して、または土地独自のイメージによって、その時々の心のありようを表現しようと、歌人たちは美しい言葉、響きのよい言葉を選びました。「歌枕」は歌の枕というように、一首全体をまとめる重要な歌ことばであったのです。ここでは、三重県内の歌枕として有名な地や、歌に詠まれた地を紹介します。また、県内にある百人一首の歌人たちの歌碑も紹介します。 ① トップ画面では、左側のメニュー番号から各地の解説にリンクしています。 ② また右側の三重県地図の番号からも各地の解説にリンクしています。 ③ 左側の上部にある「三重の歌枕」のボタンからはトップ画面にリンクします。 |

|

4 和歌出典 |

百人一首の和歌が選ばれた勅撰集(天皇・上皇の命により編纂された歌集)について解説します。 | |

|

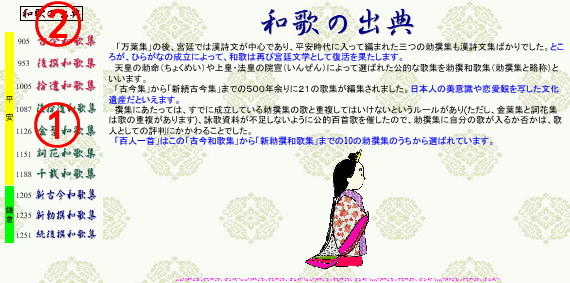

「万葉集」の後、宮廷では漢詩文が中心であり、平安時代に入って編まれた3つの勅撰集も漢詩文集ばかりでした。ところが、ひらがなの成立によって、和歌は再び宮廷文学として復活を果たします。天皇の勅命(ちょくめい)や上皇・法皇の院宣(いんぜん)によって選ばれた公的な歌集を勅撰和歌集(勅撰集と略称)といいます。「百人一首」は「古今和歌集」から「続御撰和歌集」までの10の勅撰集のうちから選ばれています。それぞれの勅撰集の選者や特徴などについてまとめました。 ① 左側の勅撰集名から各勅撰集の紹介ページにリンクしています。 ② 左上の「和歌の出典」ぼたんはトップページにリンクしています。 |

|

5 和歌技法 |

和歌のリズムや表現の工夫を解説します。三十一音にこめられた歌人の思いを深く読み取ることができます。 | |

| 和歌は三十一音の定型(ていけい)であることから「三十一文字(みそひともじ)」といわれました。その短い形式で自分の思いや感動を詠まなければなりません。そのため、歌人たちは言葉を選び、さまざまな表現技法をあみだしました。先に書かれた作品を学び、その言葉や表現を自分の作品に使うことでより豊かな表現を生み出していったのです。このページでは、句切れ、歌枕、枕詞、序詞、見立て、掛詞、縁語、体言止め、本歌取りについて、百人一首の歌を例にあげて解説しました。 | ||

6 生活文化 |

平安時代はどんな時代だったのでしょうか。和歌を知るために必要な貴族の生活や文化について解説します。 | |

|

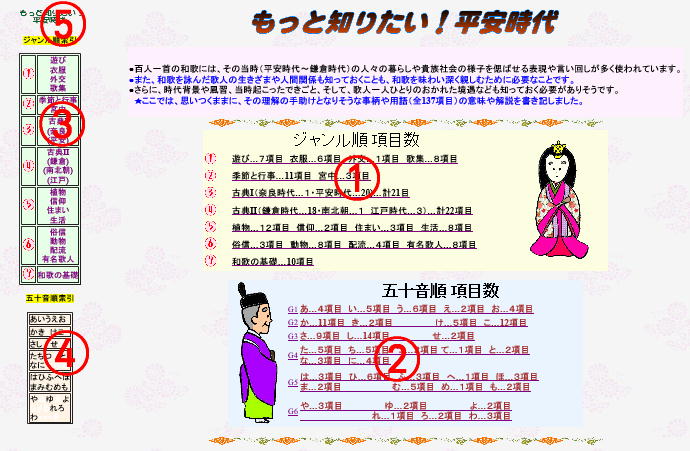

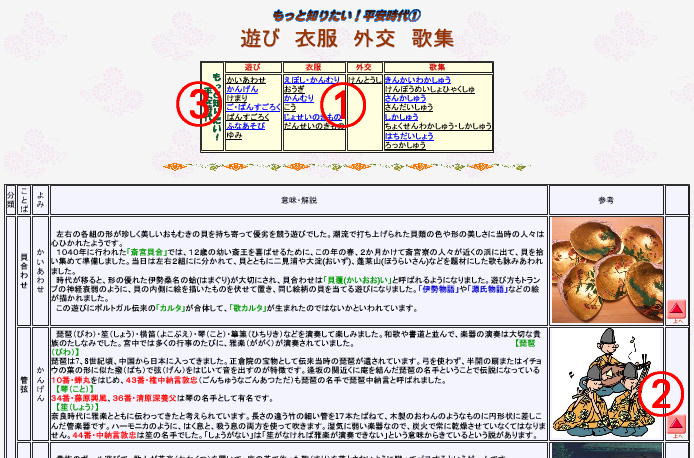

百人一首の和歌には、その当時(平安時代~鎌倉時代)の人々の暮らしや貴族社会の様子にかかわる表現や言い回しが多く使われています。また、和歌を詠んだ歌人の生き方や人間関係も知っておくことは、和歌を味わい深く親しむために必要なことです。さらに、時代背景や風習、当時起こった出来事、そして、歌人一人ひとりのおかれた境遇なども知っておく必要がありそうです。ここでは、思いつくままに、その理解の手助けとなりそうな事柄や用語(全137項目)の意味や解説を書き記しました。 ①③… ジャンル別に項目を並べたページにリンクします。 ②④… 五十音順に項目を並べたページにリンクします。 ⑤…… 左上のロゴはトップ画面にリンクしています。 |

|

|

① 各項目名から解説にリンクしています。 ② 右側の▲ボタンから画面上部に戻れます。 ③ 上部の表の「もっと知りたい・・」のロゴからトップ画面にリンクします。 |

|

7 人間関係 |

百人一首のおもな歌人のつながりがわかります。親子、兄弟、ライバル、どんな関係? | |

| 百人の歌人たちの中には、意外なつながりがあります。親子、兄弟、孫、夫婦、恋人、親友、ライバル、師弟、など、人間関係を知ってよむと、和歌の心情や歌人の人柄への理解が深まります。その時代の人々が何を愛し、何を悲しみ、何に悩んだのか、現代の私たちと共通する思いが発見できるかもしれません。 | ||

| 8 百首秘話 |

百人一首を選んだのは藤原定家といわれていますが、どんな経緯でその百首が選歌されたのかについて解説します。 | |

|

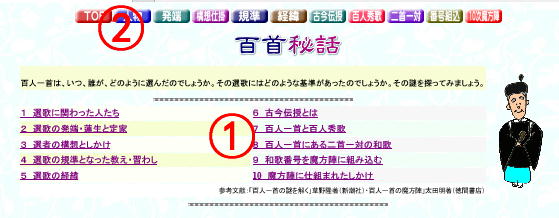

百人一首は97番・藤原定家の手によって編纂された和歌の選集です。定家の息子・為家の義父である宇都宮頼綱(うつのみやよりつな)に頼まれて、京都嵯峨にある山荘の障子に飾るために選んだ百枚の色紙「百人秀歌」がそのもとと考えられています。定家の日記「明月記」の記述や当時の時代背景から「百人一首」誕生までのいきさつについて解説しました。また、百人一首に隠された秘密から10次魔方陣が作り上げられることも紹介しました。 ① 各項目から10のページにリンクしています。 ② 上部のボタンからも各ページにリンクしています。 |

|

9 競技かるた |

競技かるたの歴史や、三重県かるた協会の活動を、インタビューを交えて紹介します。 | |

| かるたの遊びといえば、絵札のみを使う「坊主めくり」、字札100枚を散らして何人かで取る「ちらし取り」がよく知られています。ここでは字札50枚を使った一対一の個人戦「競技かるた」を取り上げました。畳(たたみ)の上のスポーツといわれる「競技かるた」の発展の歴史と、三重県かるた協会の活動を紹介します。会長さんやかるた会のメンバー、高校の競技かるた部の皆さんに百人一首や競技かるたの魅力について語ってもらいました。三重県かるた協会のホームページにリンクしています。 | ||

10 百首ゲーム |

取り札百枚からランダムに21枚ずつ出現させて、百人一首かるたの練習ができます。 | |

| かるた遊びは、百枚の取り札(下の句の字札)を何人かで取り合う遊びです。読み手は上の句から詠むので、歌を暗唱している人が有利になります。和歌ゲームは、ランダムに出てくる20枚の札をクリックしてかるたとりができます。早くクリックするほどスコア(得点)が上がります。10,000点以上を目標にがんばりましょう。な、「上の句索引」ボタンをクリックすれば一種全体が確認できます。 | ||

11 百首クイズ |

このサイトで学んだことをおさらいするためのクイズを用意しました。 | |

| 百人の歌人に関わる100問クイズです。クイズの解説を読めば「百人一首」の歌の背景や歌人のエピソードもわかり、古典の知識が身につきます。興味をもった和歌や歌人について、さらに理解を深めましょう。<秋編>17問、<春夏冬編>17問、<恋編A>15問、<恋編B>14問、<恋編C>14問、<雑旅別編A>12問、<雑旅別編B>11問に分かれています。最後に「百人一首検定」100問が用意されています。全問正解者には「百人一首検定一級」が認定されます。 | ||

12 参考文献 |

このサイトを作成するために利用した参考文献です。 | |

| 「百人一首」関係の書籍、webページ、新聞、リーフレットはたくさんあります。興味を持った歌や歌集、歌人についてさらに調べる時に役立ててください。 | ||

★ 学習指導案 |

学習指導案とワークシート | |

| 小学校、中学校、高等学校の短歌・和歌の授業で学習する百人一首の歌人は40人ほどになります。また、物語、日記、随筆、説話などの古典作品にかかわる歌人もいます。授業で取り上げる和歌はもちろん、「百人一首を探ろう」を窓口として子どもたちの学びが深まる授業デザインを考えました。校種別に指導案を作成しましたが、子どもたちの実態に即してご利用ください。なお、探究学習に活用できるワークシートは、印刷して配布できます。 | ||