| あ | い | う | え | お | |||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ジャンル | 言葉 | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 季節と行事 | 秋の夕暮れ | あきのゆうぐれ | 「新古今集」にはこの表現を含む歌が16首も選ばれています。幽玄の世界を表すのにふさわしい言葉だったのでしょう。特に「秋の夕暮」という結びの言葉は、97番・藤原定家が編者となった「新古今集」の時代には、一種の流行になっていました。「秋の夕暮れ」というだけで寂しい雰囲気がありますが、さらにその余韻を残すために体言止めとして、読み手に想像させるというテクニックです。 百人一首で「秋の夕暮」という結句では、 70番・良暹法師の「さびしさに 宿を立ちいでて ながむれば いづこも同じ 秋の夕ぐれ 」 87番・寂蓮法師の「村雨の 露もまだひぬ 真木の葉に 霧立ち上る 秋の夕暮」があります。 また「新古今集」の87番・寂蓮法師、86番・西行法師、97番・藤原定家の「三夕(さんせき)の歌」も有名です。この3首の共通点は―線で示したように、 「さびしさは その色としも なかりけり まき立つ山の 秋の夕暮」 |

|

|

| 植物 | 蘆 | あし | あしは「芦」「葦」とも書いて、和歌には多く詠まれました。湿地に自生するイネ科の草です。紫色の小さなな花が咲きますが、背丈は2メートルにもなります。蘆の茎を取って紐で編んで簾(すだれ)を作りました。「あしのふしの間」は、短いことを表す言葉として使われていました。 19番・伊勢、71番・経信、88番・皇嘉門院別当の歌に詠まれています。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 吾妻鏡 | あづまかがみ | 鎌倉時代の歴史書。「東鏡」とも書きます。鎌倉幕府の家臣の編纂。治承4年(1180)、以仁 (もちひと) 王・源頼政の挙兵から文永3年(1266)の6代将軍までの87年間の出来事がまとめられています。記事は各将軍(源頼朝、頼家、93番・実朝、藤原頼経、頼嗣,宗尊親王) に分けられ、幕府とその配下の武士の事柄に限定されています。京都の貴族の間に起った事件は扱っていません。 実朝が暗殺された鎌倉鶴岡八幡宮境内にある国宝館前には、実朝の歌碑「山はさけ うみはあせなむ 世なりとも 君にふた心 わがあらめやも」(山が裂け海が干上がるような世であっても君を裏切ること決してありません)があります。君とは99番・後鳥羽上皇をさします。 |

|

|

| 季節と行事 | 雨 | あめ | 四季がはっきりしている日本は「雨」に関する言葉がとても多い国です。秋に降る雨だけでも、「秋霖(しゅうりん):秋にしとしと降り続く雨 」「村雨(むらさめ):秋のにわか雨」「時雨(しぐれ):晩秋から冬にかけて急に降ったり止んだりする雨」など、いろいろな言葉があります。87番・寂蓮法師の歌「村雨」はひとしきり強く降って通り過ぎてしまう雨で、秋から冬にかけて降るものを特にそう呼びました。 |  |

|

| B 平安時代の古典 | 和泉式部日記 | いずみしきぶにっき | 平安中期の日記。別名「和泉式部物語」。帥宮(そちのみや)の死後1年の服喪期間に思い立ち、1008年頃に成立したもののと思われます。筆者は藤原俊成など後人説もありますが、家集にある和歌との関係や日記本文からみて56番・和泉式部本人である可能性が高いとされています。冷泉天皇の皇子帥宮(そちのみや:敦道親王)との恋愛の経緯を歌物語風につづったもので、140首余りの贈答歌のやりとりがあります。故人となった為尊(ためたか)親王の弟である帥宮から橘(たちばな)の花が届けられてから、宮の邸に迎え入れられるまでの10か月間のことが記されています。写真は和泉式部が参詣した貴船神社です。 |  |

|

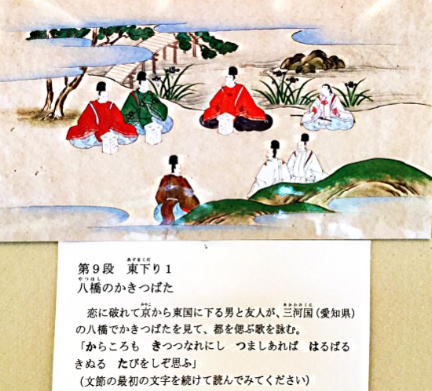

| B 平安時代の古典 | 伊勢物語 | いせものがたり | 平安時代の歌物語。成立年代は不明、10世紀後半頃に現在の形になったと考えられます。17番・在原業平の歌を持つ章段と、それ以外の章段に大別できますが、主人公「昔男(むかしおとこ)」の一代記として読むこともできます。成立過程で業平の子孫にあたる在原氏の人々や、35番・紀貫之が関与した可能性もあります。中心となる業平の歌を持つ章段には、①二条后(にじょうのきさき)との恋②東下り③伊勢斎宮との恋④惟喬親王(これたかのみこ)との交友の4つの柱があります。 |  |

|

| B 平安時代の古典 | 今鏡 | いまかがみ | 平安末期の歴史物語、10巻。作者は藤原為経(ためつね)説が有力です。「小鏡」「続世継」とも言います。1170年に成立。 「大鏡」の後を継ぐ書として、語り手の大宅世継(おおやけのよつぎ)の孫で150歳をこえる老女が「大鏡」以後の約150年間の天皇、藤原氏、皇族などの動きを語るという形です。宮廷貴族の華やかな行事や歌壇の動向に関する記事が多いです。各巻の節ごとに、「栄華物語」風の優雅なタイトルがつけられています。当時、危機が迫っていた王朝とその文化を、確かに存在するものとして描こうとしました。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 今物語 | いまものがたり | 鎌倉時代の説話集。1239年以降に成立。画家・歌人である藤原信実が編んだといわれています。「三十六歌仙絵巻」などの作者としても有名です。承久(じょうきゅう)の乱の後、隠岐(おき)に配流される直前の99番・後鳥羽院の肖像画を描いたことが記録に残っています。大阪府・水無瀬(みなせ)神宮蔵の「後鳥羽院像」(国宝)は似絵の技法による優品です。写真は神宮本殿。 53話は、宮廷や寺院の挿話が主で、和歌・連歌・恋愛に関する上流貴族の話題が中心です。平家の時代、「千載和歌集」「新古今和歌集」の歌壇の人々などの知られざる一面を伝えています。「平家物語」などに影響を与えました。 |

|

|

| 住まい | 隠棲の地 | いんせいのち | 出家した人が住む地のことです。吉野は昔から都で志がかなわなかった人の出家遁世の地として知られていました。大原の里(現在の京都市左京区大原)も隠棲の地でした。昔から炭焼く煙が立ち昇るところとして有名でした。例えば70番・良暹法師は大原に庵を結び、その一人暮らしの様子を歌に詠んでいます。 |  |

|

| 動物 | 鵜飼 | うかい | 鵜飼(うかい)は、鵜という鳥を使って川魚を捕る漁法で、現在は岐阜県の長良川が有名です。夏になると、平安時代には都に近い桂川や宇治川などで、盛んに行われていました。 77番・崇徳院は「早瀬川 みをさかのぼる 鵜飼舟 まづこの世にも いかがくるしき」(早瀬の急流をさかのぼって漁をする鵜飼舟よ、来世で殺生の報いに苦しむのに、まずこの現世でもどれほどか苦しいことだろう。「千載集」)と詠んでいます。 |

|

|

| E 江戸時代の古典 | 雨月物語 | うげつものがたり | 上田秋成による怪異短編小説集。9つの怪異譚から成り、中国や日本の古典・伝承を利用して、人間の「性(さが)」を描き出した幻想的な作品集です。第1話「白峯(しらみね)」は、86番・西行法師が讃岐国(さぬきのくに)白峯(しらみね)にある荒れ果てた77番・崇徳院の御陵(ごりょう)に行き、夜通し供養すると、崇徳院の亡霊が現れ、保元の乱が起こったいきさつや、平家や宮中への恨みを語ります。西行は院をいさめ成仏させようとしますが、院は聞き入れず、平家を皆殺しにすることを予言して消えていくという話です。 |  |

|

| C 鎌倉時代の古典 | 宇治拾遺物語 | うじしゅういものがたり | 鎌倉時代初期に成立した説話集。序文によると平安時代成立の源隆国(みなもとのたかくに)編「宇治大納言物語」を増補したものということですが、幅広い階層の人々に関する話、197話を収めています。怪異に関わる話、仏教に関わる説話が多いのが特徴で、盗人と盗みに関する話、11番・小野篁、56番・和泉式部をはじめとした歴史上の有名人に関する話、歌人の逸話(10.34.35.43.50.51.102.149.151.162)、和歌そのものに関する話題(40.41.42.111.146.147.148.150)もあります。そのまま事実としては受け入れがたいですが、歌人たちのある側面を伝える可能性もあります。 |  |

|

| 和歌の基礎知識 | 歌合 | うたあわせ | 「歌合」は平安時代に始まりました。歌人を東西2手に分け、1対1で歌を詠み合い、同じ題で詠んだ歌の優劣を判定者が決めて勝敗数を競う、という貴族の歌の大会です。平安時代だけでも約500回は行われたようです。歌合には、宮中で行われる内裏歌合や、普段歌人たちが集まって行う歌合がありました。最初は貴族たちの遊びでしたが、次第に和歌や古典の知識、才能を競う場となり、政治にまでかかわるようになりました。歌だけの優劣ではなく、歌人の衣装とか焚く香などの演出、パフォーマンスも評価されたそうです。しかも、出場者は必ずしも作者ではなく、大政治家が身分の低い歌人に代作させたこともあったようです。主催者が1ヶ月ほど前に出した「詠題」について歌を提出し、歌合の場では、選ばれた講師(こうじ)によって詠みあげられます。位の高い人が主催する歌合の作者に選ばれることは、もうそれだけで名誉なことでした。内裏歌合に参加できない身分の低い作者は、歌合の場から離れた侍所(さむらいどころ)で結果を待つこともあったようです。現存する最古の歌合は、16番・在原行平が開いた「在民部郷家歌合」です。歴史上有名な歌合としては、40番・平兼盛と41番・壬生忠見が対決した「天徳内裏歌合(てんとくだいりうたあわせ)」のほか、91番・藤原良経が開き、12人の歌人が参加した「六百番歌合」、99番・後鳥羽院が開き、30人の歌人が参加した「千五百番歌合」です。「六百番歌合」と「千五百番歌合」は、一人の歌人が百首を詠むもので「新古今集」選集のもとになりました。 |  |

|

| 和歌の基礎知識 | 歌会 | うたかい | 人々が集まって共通の題で歌を詠みあう会合を「歌会」といいます。すでに奈良時代に行われていたことは、「万葉集」によって知ることができます。奈良時代から現代まで、さまざまな規模、内容、形式で開催されています。年の初めに行うものが「歌会始」です。現在は、毎年お題が出され、国民の応募の中から選ばれた歌も披露されます。 |  |

|

| 植物 | 梅 | うめ | 梅はもともと中国から輸入されたもので、「万葉集」には梅の歌がたくさん載っています。貴族たちが競って屋敷の庭に植えて観賞し、時にはその前で酒を酌み交わしたりしたものでした。その香りが楽しまれ、歌に詠まれることが多い花です。「にほふ」という言葉は、香りだけでなく、目で見た時の「華やかさ」や「美しさ」も表していました。24番・菅原道真が大宰府に流された時、都の彼の家に生えていた梅の木が一晩で飛んで行って花を咲かせたという「飛梅」伝説が有名です。 |  |

|

| B 平安時代の古典 | 栄花物語 | えいがものがたり | 平安時代後半に成立した、最初の歴史物語、全40巻。宇多天皇から堀河天皇までの約200年間の歴史を年次を追って記しています。最初の30巻は11世紀前半に59番・赤染衛門によって書かれたと考えられています。文体や構成の工夫には、彼女の愛読書であった「源氏物語」の影響が指摘されています。後半10巻の作者は不明です。藤原道長の生涯を光源氏になぞらえながら、その栄華と、周辺の人々の喜怒哀楽が描かれていきます。有名な巻五「浦々の別」には54番・儀同三司母(貴子)、巻二十七「ころものたま」には56番・和泉式部の姿が描かれています。 晩年出家した赤染衛門ですが、夫に同行した愛知県稲沢市に歌碑公園(衣かけの松跡)があります。 |

|

|

| 衣服 | 烏帽子・冠 | えぼし・かんむり | 僧侶以外に男性歌人がかぶっている黒の帽子を烏帽子といいます。真っ直ぐなものを「立烏帽子(たてえぼし)」といい、主に上皇・公卿・殿上人がかぶりました。途中から折れているものを「風折烏帽子(かざおりえぼし)」といい、狩衣(かりぎぬ)着用の時にかぶります。右折れは上皇、左折れは一般の地下(じげ)。冠にも2種類あり、耳のあたりに半月形の飾りがある「老懸(おいかけ)」は武官の装束で、背中に矢も背負っています。文官は飾りがない冠を着用します。当時の男性にとって冠は必ずかぶるべきもので、冠なしで人前に出ることは下着姿で歩くのと同じに恥ずかしいことでした。 |  |

|

| 衣服 | 扇 | おうぎ | 女房は白粉で顔を真っ白に塗っていました。これは明り取りの少ない薄暗い建物の中で自分の顔を目立たせるためでした。ただし、平安時代の女性は、身分が高いほど男性から身を隠すのが普通でした。扇で顔を隠し、長い衣で指先まで隠し、声も出しません。素顔を見せるのは、自分の夫か実父くらいで、兄弟であっても大人になったら御簾(みす)越しでした。さらにその御簾の奥で、女性は扇で顔を隠しています。 十二単姿(じゅうにひとえ)の女性が手に持っている扇は衵扇(あこめおうぎ)といいます。宮廷の女房が礼装のときに用いた檜扇 (ひおうぎ)です 。草木や人物などの絵を描き、切箔(きりはく)や砂子(すなご)などを散らしました。 |

|

|

| B 平安時代の古典 | 大鏡 | おおかがみ | 平安後期の歴史物語。作者は不明。雨林院(うりんいん)の菩提講(ぼだいこう)で老翁二人と老女が出会い、そこに若い侍が加わり、講師(こうじ)の到着を待つ間、歴史語りをする形で、文徳天皇から後一条天皇までの14代176年間の歴史が描かれています。藤原道長が栄華を獲得するまでの過程を描くことが目的で、歴代の帝や后、藤原氏の大臣たちの逸話による、平安時代の摂関政治史といえます。 56番・和泉式部が敦道親王と牛車に同乗して賀茂の祭を見物したこと、53番・道綱母が兼家の訪れに家の門を開けなかったことなど、さまざまなエピソードが語られています。写真の地(道綱母旧居址)で「蜻蛉日記」は書かれました。 |

|

|

| E 江戸時代の古典 | おくのほそ道 | おくのほそみち | 江戸時代の紀行文。松尾芭蕉(まつおばしょう)が元禄2年(1689)に江戸を出発し、歌枕の地である北関東・東北・北陸を旅した経験にもとづいて、亡くなる元禄7年まで推敲を重ねた文学作品です。 旅で出会った自然や人々とのかかわりの中で生み出された俳句は多くの人々に愛されています。芭蕉が尊敬した古人の一人が86番・西行法師です。栃木県芦野の里にある「清水流るる柳陰」で西行をしのんでいます。白河の関では69番・能因法師や40番・平兼盛、しのぶの里では14番・源融、そして、五月雨のぬかり道のため51番・実方ゆかりの地に行けなかったことが残念だと記しています。また、修験者の山、月山では遅咲きの桜を見て66番・行尊の「もろともに」の歌を思い出しています。 なお、元禄4年に刊行された芭蕉一門(蕉門)による俳諧の作品集「猿蓑(さるみの)」は、俳諧の「古今集」と評価された俳書です。 |

|

|

| 配流 | 遠流 | おんる | →配流・近流・中流・遠流 |