| や | ゆ よ | れ ろ | わ | |

|

やまざと やまとものがたり やまどり |

ゆみ ゆめ ようかい・たたり よみびとしらず |

れんあいとけっこん ろっかしゅう ろっかせん |

わかとそのりゅうは わかなつみ わかんろうえいしゅう |

| ジャンル | 言葉 | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 住まい | 山里 | やまざと | 平安時代の貴族たちは、都から少し離れた山里に別荘を建てて、自然や田園風景に心をなごませました。嵐山や宇治など、京都郊外の景色のよい場所が人気で、盛んに遊びに行き、花見や紅葉狩り、池や川での舟遊びなどを楽しみました。 京都の嵯峨にある小倉山は紅葉の名所で、ふもとには97番・藤原定家の別荘があり、百人一首はそこで選ばれたといいます。 また別荘で詠んだ歌も残っています。71番・大納言経信の歌は、梅津(現在の京都市右京区梅津)の源師賢(もろかた)の山荘で行われた歌会で詠まれたものです。14番・河原左大臣の別荘があった場所は、後に宇治平等院となりました。 平安時代末期は世の中が乱れ、その不安から貴族たちは別荘地に新しく寺を作り信仰したのです。また、都をさけた貴族がひっそり暮らす場所でもありました。わび住まいした86番・西行法師にあこがれる貴族たちも多くいて、28番・源宗于(むねゆき)も、山里で暮らしました。 |

|

|

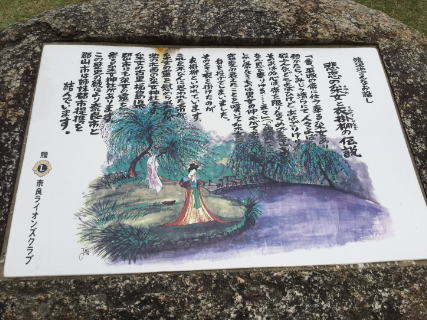

| B 平安時代の古典 | 大和物語 | やまとものがたり | 平安時代の歌物語。作者不明。さまざまな階層の人の物語、全173段から成ります。140段までは10世紀半ばの貴族社会に広まっていた歌にまつわるうわさ話を収めています。宇多上皇周辺の人々が多く、27番・堤中納言藤原兼輔、28番・源宗于、29番・凡河内躬恒、20番・元良親王などの歌を実名とともに語っています。また、「苔の衣」の段では、12番・僧遍昭の出家のいきさつについてくわしく語られています。 それ以降の段は古くから語り伝えられた昔物語で、名もない人々の悲しみと喜びが語られています。帝に恋をして猿沢(さるさわ)の池に身を投げた采女(うねめ)に、3番・柿本人麻呂が歌を詠んでいます。池のほとりには「大和物語」の案内板があります。 |

|

|

| 動物 | 山鳥 | やまどり | 「山鳥(やまどり)」は日本の山にいるキジ科の野鳥で、雄は全長120㎝前後で、自分の体より長い尾を持っています。そのため「長いこと」を表す時に使われました。 山鳥の雄と雌は昼は一緒にいても、夜は別々に寝る習性があるといわれ、「ひとりね」を連想させます。昔の人は山鳥から夜の長さと寂しさを実感したのです。3番・柿本人麻呂の歌に詠まれています。 |

|

|

| 遊び | 弓 | ゆみ | 奈良時代には盛んに騎射(きしゃ:馬上で弓を射る)が行われていたようです。弓のうまさを比べ合いました。年中行事としても行われました。平安時代の10世紀頃、武家が登場した後は、騎射・弓術は武芸として弓馬の道といわれました。 |  |

|

| 俗信 | 夢 | ゆめ | 夢は古くから神聖な側面がありました。平安時代の貴族たちは、夢に見たものを神のお告げだと考えたり、夢で吉凶(いいこと、悪いことの前ぶれ)を占ったりもしていました。 また、夢に恋人が出てきたら、その人が自分を愛している証拠であり、出てこなくなるのは、相手の心が自分から離れて行った証拠であると考えられていました。 恋する人を思いながら寝ると、その人が夢に見えると信じられていました。衣を裏返しに着て寝ると、恋人の夢の中に現れることができる、自分が夢を見ることができると、二通りに信じられていたそうです。好きな人と夢の中で会うのは、寝ている間に魂が体からぬけ出して、会いに行ったのだと考えられることもあったといいます。 「古今集」のよみ人しらずの歌に「宵宵に 枕定めむ かたもなし いかに寝し夜か 夢に見えけむ」(私は毎晩どちらの方を枕として寝たらいいのかわかりません。どんな方角に寝た夜、恋人が夢に見えたのだったかしら。)がありますが、寝る時の枕の方角によって、違う夢を見るという俗信があったようです。 18番・藤原敏行の「夢のかよひ路」という表現には、夢にさえ現れない恋しい人への思いがこめられています。 |

|

|

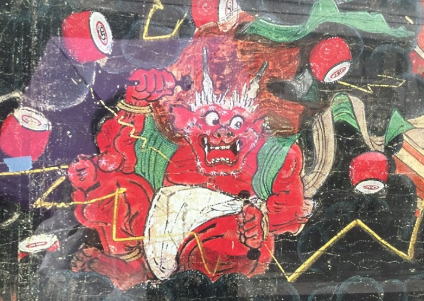

| 俗信 | 妖怪・祟り | ようかい・たたり | 左遷されたり、配流された人がその地で亡くなった後、都で何かの異変が起こると、悪霊になって祟ったせいだと畏れられました。 24番・菅原道真の場合は、天変地異が相継ぎ、御所の紫宸殿に雷が落ちたり、地震があったりしました。皇太子や時平の急死など、道真の追放にかかわった人々に不幸が続いたため、世間の人々は「たたりにちがいない」とおそれました。そこで、死後に道真の罪を取り消して太政大臣の位を贈るとともに、大宰府天満宮、京都の北野天満宮にその霊が祀られることになりました。 保元の乱に敗れて讃岐に流された77番・崇徳院は、怒りのあまり「生きながら天狗の姿」になって亡くなったと言われ、その後、都では戦乱、大火、飢饉などの凶事が続き、院の怨霊によるたたりだとうわさされました。 |

|

|

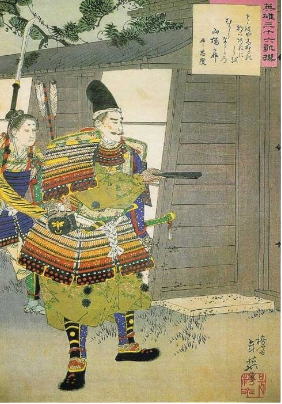

| 有名歌人 | よみ人しらず | よみびとしらず | 作者の明らかではない歌は「よみ人しらず」として勅撰集に載せられていますが、作者が明らかであっても、とるにたらない歌人は「よみ人しらず」とされました。 また、源平の戦いに敗れた平家の公達の歌は、時の政権に遠慮して「よみ人しらず」として載せられました。83番・藤原俊成は「千載和歌集」をまとめた時、歌の弟子であった平忠度の歌を「よみ人しらず」として一首だけ入れました。 「さざ浪(なみ)や志賀(しが)の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな」(志賀の旧都は荒れてしまったが、長等山の山桜は昔そのままだなあ)歌集の春上に、「故郷花といへる心を詠み侍りける」と詞書があります。 右の絵は、都落ちする忠度が俊成の邸を訪ねて、歌の巻物を手渡す場面です。 |

|

|

| 生活 | 恋愛と結婚 | れんあいとけっこん | 当時、女性はめったに家を出ることがなく、その生涯をほとんど自分の生まれた家で過ごすのが普通でした。平安時代の男女関係は、女性の家に男性が夜、牛車で訪れて一夜を過ごすという「通い婚」でした。 一夜を共にした別れの朝を「後朝(きぬぎぬ)」といい、家に戻った男性は和歌を詠んで女性に届けることが決まりでした。それが早いほど「女性を気に入った」と示すことになりました。百人一首には3首あります。(43番・50番・52番) 「後朝」は、2人の衣を重ねて添い寝した男女が、朝になりそれぞれの着物を着て別れるので「衣衣(きぬぎぬ)」であり、その音を「二人で過ごした後の朝」の文字に重ねてできた言葉です。 逢いに行くのは男性だけで、女性にできるのはただ待つだけでした。一夫多妻制ですので、男性は何人もの女性を妻にできます。新しい女性と婚姻関係を結びたいと思えば、基本的に両方の親に認めてもらってから、三晩続けてその人のもとに通います。三日目の夜には、妻の家で夫婦が「三日夜(みかよ)の餅(もち)」を食べて結婚を祝います。披露宴を行い、正式に夫婦になったことを周りに知らせたのです。 身分の高い男性にはこのような女性が何人もいて、一番気に入った女性の所に住みました。貴族社会では、恋人が一人しかいない男性は、まじめすぎるやつと世間から軽くみられたのです。 しかし、女性は、男性が訪れるときに与える贈り物や金品で暮らしていました。男性の興味が薄れてしまい、愛情を感じなくなると女性の家へ来なくなります。結婚は自然消滅し、そのまま離婚となり、女性の暮らしも傾きます。子どもがいなければ生活もままにならない状況になるのです。また、子どもができても、子育ては女性側の家族がしました。男が来る来ない、ということは、女性にとって恋以上の死活問題でもありました。結婚生活の悩みを書いた53番・右大将道綱母の「蜻蛉日記」は有名です。 |

|

|

| 歌集 | 六家集 | ろっかしゅう | 新古今時代(平安末期から鎌倉初期)の代表的歌人6人の私家集のことです。「りっかしゅう」ともいいます。 83番・藤原俊成の「長秋詠藻(ちょうしゅうえいそう)」、86番・西行法師の「山家集(さんかしゅう)」、91番・九条良経の「秋篠月清集(あきしのげっせいしゅう)」、97番・藤原定家の「拾遺愚草(しゅういぐそう)」、95番・慈円の「拾玉集(しゅうぎょくしゅう)」、98番・藤原家隆の「壬二集(みにしゅう:玉吟集とも)」のことです。6人とも百人一首に選ばれています。 |

|

|

| 有名歌人 | 六歌仙 | ろっかせん | 35番・紀貫之(きのつらゆき)が選んだ「古今和歌集」の序文に「近き世にその名きこえたる人」と記される有名歌人6人のことを「六歌仙(ろっかせん)」といいます。8番・喜撰法師(きせんほうし)、9番・小野小町(おののこまち)、12番・僧正遍昭(そうじょうへんじょう)、17番・在原業平(ありわらのなりひら)、22番・文屋康秀(ぶんやのやすひで)、大伴黒主(おおとものくろぬし)の6人です。 ただし「六歌仙」という名称そのものは後代になって付けられたものです。選んだ基準は、身分の高い人や漢詩人として有名な人は除き、歌のさまを理解している人で、平安時代前期から評判だった歌人です。和歌文化が花開くさきがけとなった人たちです。※赤字の5人の歌人は、百人一首にも選ばれている歌人です。貫之の六歌仙評はかなり辛口です。 ◆8番・喜撰法師 …「宇治山の僧喜撰は、言葉かすかにして、初め終りたしかならず。いはば、秋の月を見るに、暁の雲にあへるがごとし」(ことばがひかえめで、歌の筋道が確かではありません。言ってみれば、秋の月を見ているうちに、夜明け前の雲におおわれてしまったようなものです。) ◆9番・小野小町 …「あはれなるやうにて、つよからず。いはばよき女の悩める所あるに似たり」(しみじみと身にしみるところはありますが、弱々しいです。いうなれば病に悩んだ高貴の女性に似ています。) ◆12番・僧正遍昭 …「歌のさまは得たけども、まことすくなし。たとへば絵にかける女を見て、いたづらに心をうごかすがごとし」(歌の姿は整っていますが、真実味が足りません。言ってみれば、女性を絵に描いて人の心を動かそうとするが、迫力不足だといえるでしょう。) ◆17番・在原業平 …「その心余りて、詞(ことば)たらず。しぼめる花の色なくて匂ひ残れるがごとし。」(情熱がありすぎて表現に不十分の点があります。しぼんだ花の色つやがすでに失せて、なお芳香が残っているといった感じです。) ◆22番・文屋康秀 …「詞(ことば)たくみにて、そのさま身におはず。いはば、商人(あきひと)のよき衣(きぬ)着たらむがごとし。」(言葉の使い方は巧みですが、歌の姿が内容にぴったりと即していません。いってみれば、商人がりっぱな衣装を身にまとったようなものです。) ◆大伴黒主 …「そのさま卑(いや)し。いはば薪(たきぎ)負へる山人(やまびと)の花の陰に休めるがごとし」(その姿は卑しくて俗っぽい。言ってみれば、薪を背負った山人が花の陰で休憩しているようなものです。) その後、六歌仙は講談や歌舞伎の演目、浮世絵の画題になるなどして広まりました。江戸時代の歌舞伎「六歌仙容彩(すがたのいろどり)」は、5人の男性歌仙が小野小町に次々といいより、ふられるというストーリーです。 |

|

|

| 和歌の基礎知識 | 和歌とその流派 | わかとそのりゅうは | 和歌には、生活の場で詠まれるものと、創作の場で詠まれるものがあります。まず、生活の場で詠む歌には「贈答歌(ぞうとうか)」と「独詠歌(どくえいか)」があります。 貴族たちにとって和歌を詠むことは日常的な生活の一部でした。誰かへのあいさつ、お見舞い、親しい人や自分の思いを寄せる異性に送る手紙のようなものが「贈答歌(ぞうとうか)」です。誰かに代わって歌を詠むことも珍しいことではありませんでした。また、季節の花や木の枝などをつけて歌を贈り、四季折々の味わいを楽しみました。 歌を受け取った相手は、すぐに返事をするのが常識でした。文字の美しさや歌の内容で、その人の性格や頭の良さも判断されました。文使いの少年に託された貴族の歌は、平安京を何往復もしたと考えると、まるで現代のメールのやりとりのようです。 「独詠歌(どくえいか)」は、季節の訪れに感動したり、人生へ思いを歌に残したものです。 一方で、創作の場で詠む歌があります。和歌の優劣を競う歌合や屏風歌などの「題詠歌(だいえいか)」です。男性が女性の恋心を詠んだり、屏風に描かれた絵にふさわしい歌を詠んだりと、高い創作性が求められました。 和歌の最初の全盛期は平安時代初め、第二の全盛期は平安時代の終わりから鎌倉時代の初めにかけて、藤原氏が勢力を伸ばしていた頃です。中でも83番・藤原俊成は日本を代表する歌人で、和歌を世に広める指導もしました。息子の97番・定家も和歌のスペシャリストです。2人の和歌の特徴は俊成の「幽玄(ゆうげん)」、定家の「有心(うしん)」といいます。 平安時代の和歌には2つの流派がありました。「六百番歌合」(91番・九条良経主催、俊成加判)では、2つの流派の歌人たちがその名誉をかけて歌を競い合ったそうです。 【御子左家(みこひだりけ)】 藤原俊成と定家親子の流派。御子で左大臣だった親王の邸宅を伝領したことからそう呼ばれています。 【六条藤家(ろくじょうとうけ)】 79番・藤原顕輔と84番・清輔親子の流派。「万葉集」や「古今集」の古典和歌を重んじました。 |

|

|

| 季節と行事 | 春・若菜摘み | わかなつみ | 春の七草を摘んで、それを羹(あつもの:野菜などを入れて作った熱い吸い物)にして食べることで邪気(じゃき)を払いました。新春に食べると病気にならないと言われ、正月7日には「七草がゆ」として食べる習慣があります。「せり・なずな ごぎょう・はこべら ほとけのざ すずな・ すずしろ これぞななくさ」と歌で覚えられます。 都の北にある船岡山(ふなおかやま)は、散策の地として愛され、若菜つみが行われました。15番・光孝天皇の歌が有名です。 |

|

|

| B 平安時代の古典 | 和漢朗詠集 | わかんろうえいしゅう | 55番・藤原公任が朗詠のために選んだ、漢詩と和歌の名歌作品集です。寛弘9年(1012)頃に成立。白居易(はくきょい)、菅原文時(すがわらのふみとき)、24番・菅原道真(すがわらのみちざね)などの中国・日本の漢詩文588首、35番・紀貫之などの和歌216首が収められています。後世の文学にも大きな影響を与え、江戸時代には書道の手本としても親しまれました。 日本人の美意識の一つとして「雪月花」という言葉があります。四季折々の風景を雪・月・花に代表させた一語です。この言葉を文学作品に最初に用いたのは白居易で、巻下「交友」に「琴詩酒友皆抛我 雪月花時最憶君」(琴を弾き、詩を作り、ともに酒を酌み交わした仲間は、遠い存在になってしまった。だから、雪の朝や月の夜、花の季節をいっしょに楽しんだ君のことが懐かしく思い出される。)とあります。王朝文学が白居易(右絵図)から吸収したものは大きかったといえます。 |

|

|