| ジャンル | 言葉 | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 配流 | 配流・近流・中流・遠流 | はいる ・ こんる ・ちゅうる ・ おんる |

「配流(はいる)」とは、律令制で刑罰として罪人を遠くの地へ流すことです。流罪。罪の重さによって京都から次第に遠い地になります。百人一首の歌人で流刑になった人は6人です。16番・中納言行平は須磨、24番・菅原道真は大宰府、77番・崇徳院は讃岐、11番・参議篁と99番・後鳥羽院は隠岐(写真)、100番・順徳院は佐渡です。 【近流(こんる)】 越前(えちぜん)・安芸(あき)など。 【中流(ちゅうる)】 信濃(しなの)・伊予(いよ)など、遠方の地方へ左遷させられます。… 【遠流(おんる)】 最も重い罪人は実際に島流しにされました。伊豆(いず)・安房(あわ)・佐渡(さど)・隠岐(おき)・土佐(とさ)など。 |

|

|

| 歌集 | 八代抄 | はちだいしょう | 平安初期から鎌倉初期までの8つの勅撰和歌集を八代集といいます。「古今和歌集」・「後撰和歌集」・「拾遺和歌集」・「後拾遺和歌集」・「金葉和歌集」・「詞花和歌集」・「千載和歌集」・「新古今和歌集」です。 八代集に収録されている和歌総数約9,400首から、97番・藤原定家が1,809首を選んだのが「定家八代抄」です。八代集の約5分の1を選んだお気に入り秀歌集ということになります。 「百人一首」に選ばれている歌は、「新古今和歌集」より後に編まれた勅撰和歌集に収められている6首を除いた94首のうち、92首が「八代抄」に収められています。ただし、55番・藤原公任と82番・道因法師の歌は、「八代抄」に選んだのとは別の歌を百人一首に選んでいます。 |

|

|

| 遊び | 盤双六 | ばんすごろく | →碁・盤双六 | ||

| 動物 | 氷魚 | ひお | 琵琶湖から流れ出す瀬田川は、淀川と合流して、京都府の宇治の辺りで宇治川と名前を変えます。宇治川では冬に「氷魚(ひお:鮎の稚魚)」をとる漁が盛んに行われました。体が氷のように透明なので名づけられました。その漁のしかけが「網代(あじろ)」で、網代を張るためのくいを「網代木(あじろぎ)」と言いました。64番・藤原定頼が宇治川の冬景色として、氷魚をとるための網代木を詠んでいます。 |  |

|

| 生活 | 美人 | びじん | 平安美人の条件とは、色白の肌と、長くて豊かな黒髪でした。貴族の女性は、自分の身長より長く髪を伸ばし、日に何度か、櫛(くし)でとかしていました。そうすると髪が伸びると信じられていたそうです。髪を洗うときは介添えの女房が必要で、洗髪の水は、もち米を蒸したあとのお湯や、米のとぎ汁などを使いました。絵巻物に描かれた美人の顔立ちは、下ぶくれの顔に細い目、低く小さな鼻のようです。9番・小野小町は、エジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃とともに、世界三大美女の一人として知られています。恋の歌も多く、様々な伝説が残されています。特に深草少将(ふかくさのしょうしょう)の百夜通(ももよがよ)いの話は有名です。また、53番・右大将道綱母(うだいしょうみちつなのはは)は、「尊卑分脈」に「本朝第一美人三人内也(=日本で最も美しい女性三人のうちの一人である)」と書かれています。 |  |

|

| 和歌の基礎知識 | 百首歌 | ひゃくしゅうた | 百首など、一定の数を決めて詠むものを「定数歌」といいます。一人で百首詠むもの、いくつかの題を定め、各題ごとに歌数を決めて合計して百首になるように一人あるいは数人で詠むものなどがあります。 一首で表現しきれないテーマを百首の連作で詠む手法を初めて編み出したのが46番・曾禰好忠(そねのよしただ)です。この「好忠百首」を真似て、47番・恵慶法師や源順(したごう)も百首歌をつくっています。わが身の不遇への嘆き、無常観は当時の中下層貴族の心情に重なり、多くの人々の共感を得ました。74番・源俊頼(としより)、83番・藤原俊成らの和歌にこの傾向がみられます。 その後、複数の歌人で詠まれたり、一人に百首歌を出させて勅撰集選定の資料としたりもしました。和歌の技術をみがく方法としてや、大勢の歌を集める方法として、平安後期から鎌倉時代にかけて盛んに行われ、様々な形式が生まれています。 48番・源重之(しげゆき)が百首歌をつくって冷泉(れいぜい)天皇に奉ったものは、春・夏・秋・冬各20首、恋・恨各10首、計100首です。その他に、85番・相模(さがみ)が箱根権現(ごんげん)に奉納した百首歌、四季および恋・雑の計100題を各題1首ずつ、百首を14人ないし16人の歌人が詠んだ「堀河百首」をはじめ、「永久(えいきゅう)百首」、「久安(きゅうあん)百首」などが有名です。 また、平安末期以降には、伊勢神宮に多くの歌人が百首歌を奉納しています。86番・西行の勧進により97番・定家をはじめ12人ほどの歌人が「二見浦百首」を詠み、2年後には95番・慈円が「御裳濯(みもすそ)百首」を詠んでいます。御裳濯(みもすそ)川は五十鈴川の異名で、古くから清流とされ、和歌にも多く歌われました。(写真) |

|

|

| 和歌の基礎知識 | 百人一首 | ひゃくにんいっしゅ | 「小倉(おぐら)百人一首」は百首歌の形にならったものです。1番・天智天皇と2番・持統天皇の時代から99番・後鳥羽院と100番・順徳院の時代(鎌倉時代まで)の約600年間の秀歌が集められています。武家の詠んだ歌はなく、貴族たちが詠んだ歌を身分に関係なく、ほぼ時代順に並べています。親子で選ばれた歌が多いのも特徴で、この百人一首そのものが貴族の栄華の時代と王朝文化を集約したものとなっています。無名歌人も有名歌人も選ばれていますが、有名歌人であってもその人の代表作ではない歌が選ばれていたりします。百人一首のについては、後鳥羽院の魂をしずめるために作ったという説など、いろいろな説があります。 |  |

|

| E 江戸時代の古典 | 百人一首一夕話 | ひゃくにんにっしゅひとよがたり | 江戸中・後期の国学者である尾崎雅嘉(おざきまさよし)によって書かれた百人一首の解説書。百人一首を順番に並べ、歌の簡単な解釈と、歌人をめぐる逸話とで構成されています。天保4年(1833)刊。和歌文学史の中でかたちづくられていった「歌にまつわる伝説」や、「歌人に対する俗説」にふれることができます。 |  |

|

| 和歌の基礎知識 | 屏風歌 | びょうぶうた | 平安時代に誕生した日本の風景や風俗を描いた絵画を、「唐絵(からえ:中国風の絵画)」に対して「大和絵(やまとえ)」と呼びます。 「大和絵(やまとえ)」の多くは屏風に描かれ、室内の装飾に用いられました。屏風はめでたいことがあった時に新調されました。誕生、成人、結婚、新年などです。特に天皇や皇后らの「算賀(さんが:老境とされた40歳以降10年ごとに行われる長寿の祝い)」に際して新調されることが多かったようです。 儀式の場の重要な調度品でもありましたので、有名な歌人を呼んで絵に合わせた和歌(屏風歌)を詠ませ、能書家が清書しました。屏風は絵と書を同時に味わえる総合芸術作品だったのです。四季12か月を主題とした「月次(つきなみ)屏風絵」や、名所歌枕を主題とした「名所屏風絵」があります。9世紀後半から10世紀にかけて流行しました。 屏風歌として有名なのは17番・在原業平の「ちはやぶる」です。竜田川に紅葉が流れている絵に添えた和歌です。屏風絵の歌人としては、35番・紀貫之、29番・凡河内躬恒、19番・伊勢が名高いです。宇多天皇が絵師に描かせ、伊勢、紀貫之に詠ませた歌を添えた「長恨歌屏風」は有名で、「源氏物語」桐壷の巻にも記されています。貫之の歌をまとめた「貫之集」約800首中、屏風歌が500首以上をしめています。やがて、屏風歌の詠み手の知名度や身分で、屏風の所有者の権力がはかられるようになりました。 |

|

|

| B 平安時代の古典 | 袋草紙 | ふくろぞうし | 平安末期の歌学書。筆者は84番・藤原清輔。「和歌故実の百科全書」というべき意欲作で、多くの資料にもとづく研究は、六条家歌学の奥義(おうぎ)を示すといえます。上下2巻。上巻は保元2~3年(1157~58)に成立し、二条天皇に献上され、下巻(「和歌合次第」「袋草子遺編」ともいう)も平治元年(1159)までに成立しています。 上巻の内容は、歌会の作法、「万葉集」以下の勅撰集や歌物語の事情や問題点の紹介、歌人の逸話、和歌の実例などを記しています。和歌の書き方からはじまり、歌会で歌がどうしても詠めない時には白紙を置いて退出するという作法まであります。名歌には返歌をせず逃げて行方をくらますとして、60番・小式部「大江山」の歌に64番・定頼が袖をふり払って逃げた例が挙げられています。 下巻の内容は、歌合の進行や撰者・判者の作法、判詞、和歌に対する非難の先例などについて記しています。判者の心得ておくべき要点の項目には、天徳内裏歌合の40番・兼盛と41番・忠見の判定の様子が語られています。和歌説話は「十訓抄」の資料になったり、「清輔雑談集」として刊行されるなど、説話集としても広く読まれました。 |

|

|

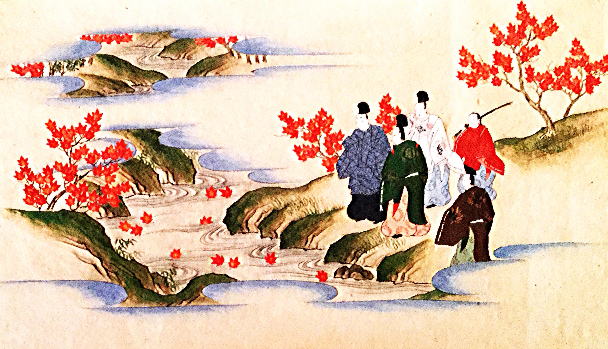

| 遊び | 舟遊び | ふなあそび | 庭の池や川などに船を浮かべて宴会をしました。藤原道長が嵐山のふもとの大堰川(おおいがわ)で、紅葉狩(もみじがり)をした時には、船を3せき浮かべて、それぞれの船に漢詩・和歌・管弦が得意な人を乗せて大会を開き楽しんだそうです。 どの船にも乗ることができる、漢詩・和歌・管弦とも優れている人のことを「三船(さんせん)の才」と呼ぶようになりました。55番・大納言公任、71番・大納言経信は「三船の才」といわれています。 今でも、京都の車折(くるまざき)神社では、三船祭(みふねまつり)が毎年5月に行われ、船上で雅楽に合わせて舞楽などが再現されています。 |

|

|

| 生活 | 文 | ふみ | 平安時代の貴族は文(手紙)を季節の花や木に結びつけて送りました。紙の色と花や木の色の組み合わせを楽しみました。清少納言の「枕草子」の「なまめかしきもの(優美なもの)」の段には、「柳の芽吹いたものに、青い薄手の和紙に書いた手紙を結びつけたもの」と記されています。 64番・藤原定頼は、梅の花をそえて58番・大弐三位に恋文を贈っています。また、大弐三位は、通いが途絶えがちになっていた定頼に白菊の花に和歌をそえて贈っています。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 平家物語 | へいけものがたり | 平清盛を中心とした平家一門の興亡を描いた軍記物語。琵琶法師によって語られた3巻から6巻ほどのものが次第に増補され、現在の12巻の形に整えられたものと考えられます。作者についてはさまざまな説があり、信濃前司行長(しなのぜんじゆきなが)が作り、東国出身の琵琶法師。生仏(しょうぶつ)に語らせたとする説が有名ですが、何人かの手が入って現在の内容にふくらんでいったようです。 巻5「月見」では81番・後徳大寺左大臣が平安京の荒廃を嘆いて今様を謡ったこと、巻7「忠度都落」では平忠度と歌の師である83番・藤原俊成との別れ、巻8「山門御幸」では99番・後鳥羽天皇の即位のいきさつ、などが描かれています。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 保元物語 | ほうげんものがたり | 保元の乱を題材とした軍記物語。鎌倉時代前期には成立し、琵琶法師たちによって語られ広がったようです。 77番・崇徳院は自分の子・重仁親王(しげひとしんのう)の即位を期待しますが、弟の後白河天皇が即位したため恨みを抱き、父・鳥羽法皇の死を機に後白河天皇方と崇徳院方の対立が深まります。やがて源氏と平氏が入り乱れた保元の乱となりますが、崇徳院方は敗れ、崇徳院は讃岐国(さぬきのくに:香川県)へ配流となりました。 悲嘆の日々を送る崇徳院は、世の安寧のため、大乗経五部の写経を血書して都に奉納しようとしますが、後白河天皇は拒否。それを聞いた崇徳院は怒りの余り舌を噛み切った血で大乗経の軸に「日本国の大魔王となりて天下乱り国家を悩まさん」と書き、海に沈めて三悪道に供養し「生きながら天狗の姿」になります。長寛2年(1164)に崇徳院は亡くなり、白峯(しらみね)に葬られましたが、火葬の煙も都を指してなびいたといいます。その後、諸国修行の旅の途中で白峯を訪れた86番・西行法師が崇徳院の菩提を弔ったことで霊魂も鎮まりました。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 方丈記 | ほうじょうき | 鴨長明(かものちょうめい)の随筆。人の世の無常を大きなテーマとして、それを人の住まいや都など、人が居住する空間に託して述べています。成立は建暦2年(1212)3月下旬。 出家後の長明が日野の草庵で書きました。その中に「もしはまた粟津の原を分けつつ、蝉歌(せみうた)の翁(おきな)が跡をとぶらひ、田上河をわたりて、猿丸大夫が墓をたづぬ。」とあり、遠出したときは岩間寺や石山寺に詣でたり、粟津の原を通って10番・蝉丸の旧跡を訪ね、田上川を渡って5番・猿丸大夫の墓に参ることもあると記しています。現在はその付近に猿丸神社があります。 |

|

|

| 動物 | 時鳥 | ほととぎす | ウグイスが春を代表する鳥であるとすれば、夏はほととぎすです。 5月以降に日本に渡ってくるカッコウの仲間の鳥です。すばしっこい鳥で、鳴いたかと思って、鳴き声の方向を見ると、もう他の木に移ってしまいなかなか姿が見えないそうです。鳴き声は「テッペンカケタカ」と聞こえるそうです。中国の蜀王(しょくおう)の霊魂が化した鳥とか、あの世と現世を往復する鳥といった伝説があり、古くから歌に詠まれています。 夏を知らせる鳥として、貴族たちに愛されました。その年に初めて聞くほととぎすの鳴き声は「初音」「初声」といって、大きな楽しみでした。美しい鳴き声を聞こうと一晩中起きていて、夜明けを迎えることもありました。明け方の第一声を聞くのが風流とされました。81番・後徳大寺左大臣が時鳥の歌を詠んでいます。 |

|

|

| B 平安時代の古典 | 枕草子 | まくらのそうし | 平安時代中期の1000年頃、一条天皇中宮定子(ていし)に仕える女房、62番・清少納言の随筆。約300の章段から成り、 ①「~もの」「~は」で始まる章段、 ②日常生活で出会った四季折々の風物や人事への感想を述べた章段、 ③定子、定子の父・道隆、定子の兄弟伊周・隆家ら、中関白家の人々の華やかで教養あふれる姿が描かれた章段 の3つに分かれています。55番・藤原公任や、藤原行成、51番・藤原実方など、当時の一流文化人について描いた章段は魅力的です。 百人一首の「夜をこめて」のエピソードも詳しく記されています。「その文は、殿上人みな見てしは」(あなたの手紙は、殿上人がみな見てしまったよ)と、行成が清少納言の歌をみんなに披露(ひろう)した後日談も語られています。写真の枇杷殿跡(びわどのあと:京都御苑内)は、清少納言や紫式部が仕えた邸跡です。 |

|

|

| A 奈良時代の古典 | 万葉集 | まんようしゅう | 日本に現存する最古の歌集。飛鳥時代から奈良時代中期までの4500首の歌が収録されています。ひらがな・カタカナのない時代なので、漢字(万葉仮名)のみで表記され、力強くおおらかな歌風です。「百人一首」にも採られている歌人としては、1番・天智天皇、2番・持統天皇、3番・柿本人麻呂、4番・山部赤人、そして「万葉集」の撰者とされる6番・大伴家持です。 写真は天智天皇を祀った近江神宮内にある人麻呂の歌碑です。万葉仮名で書かれています。「淡海乃海 夕浪千鳥 汝鳴者 情毛思努爾 古所念」(近江の海の 夕波千鳥よ お前が鳴くと 心もうちひしがれて 昔がしのばれる) |

|

|

| 植物 | 葎 | むぐら | アカネ科の雑草で、もみじのような形の葉をつけます。「八重葎(やえむぐら)」は幾重にも生い茂ったつる草で、和歌の世界では、家や場所が荒れ果てた様子の例えに使われました。47番・恵慶法師の歌が有名です。 |  |

|

| 季節と行事 | 秋・虫合わせ | むしあわせ | 古典では鈴虫、ひぐらし、松虫、きりぎりす(今のこおろぎのこと)、こおろぎ・はたをり(今のきりぎりす)、われか、ひをむし、みのむしなどが秋の虫とされました。特にきりぎりすは秋を代表する虫として歌に詠まれました。91番・藤原良経もきりぎりすの歌を詠んでいます。 貴族たちは、「虫合わせ」といって虫の音を楽しみました。いろいろな種類の虫を集めて、音の美しさを競わせたり、虫の大きさや形の良さも比べるのです。 天皇に仕える人たちは「虫選び」といって、こおろぎや鈴虫、松虫などをとりに野山に出かけたそうです。また、虫かごに入れて売る「虫売り」という商売もありました。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 無名抄 | むみょうしょう | 鎌倉初期の歌論書2巻。著者は鴨長明。別名「無名秘抄」「長明無名抄」など。承元4年(1210)頃成立。 長明の歌の師である85番・俊恵法師とその歌林苑(かりんえん)での詠歌活動や、99番・後鳥羽院の和歌所寄人(わかどころよりうど)に選ばれた体験を通じて、随筆風に和歌観を記しています。和歌に関する評論や教訓、歌人や名歌に関する逸話や語録、詠歌の心得など、約80項を収めています。歌論では幽玄を論じている部分が有名です。 また、説話としては74番・源俊頼と75番・藤原基俊との対立が興味深く語られています。「新古今集」時代を物語る挿話や、長明の歌一首が「千載集」に選ばれた時のことなど、作者の自伝的な部分も含まれています。 「下鴨神社」の河合神社には、長明が晩年過ごした方丈の庵が再現されています。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 無名草子 | むみょうぞうし | 鎌倉時代初期に、宮廷女性に向けて作られた教養書・教訓書。作者は97番・藤原定家や隆信(たかのぶ)の身近にいた女性として、俊成卿女(むすめ、実は83番・俊成の孫)が推定されています。彼女は定家とは兄妹のように、祖父母俊成夫婦に育てられました。俊成の邸宅があった松原通(五条大路)あたりは俊成町となっています。写真は俊成を祀る俊成社。 かつて宮廷につかえた83歳の老尼が、女房たちの語り合う話を聞き、筆録したという形になっています。「源氏物語」をはじめとして、27の物語と登場人物の批評、歌集の寸評、実在した12人の女性の批評を通して、宮廷社会に生きる女性が持つべき態度を教えています。9番・小野小町、62番・清少納言、60番・小式部内侍、56番・和泉式部、57番・紫式部について、また、一条天皇の中宮であった定子と彰子を比べてそのすばらしさを語っているのも興味深いです。 |

|

|

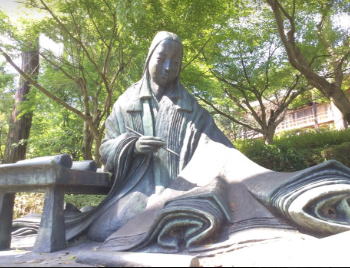

| B 平安時代の古典 | 紫式部日記 | むらさきしきぶにっき | 「源氏物語」の作者、57番・紫式部の日記。11世紀初頭に成立。一条天皇の中宮となった藤原彰子(しょうし:道長の娘)に仕えた日々の記録が中心ですが、華やかな宮廷の様子だけでなく、夫を亡くした孤独な思い、周囲の女房たちの人物批判もあります。56番・和泉式部、59番・赤染衛門、62番・清少納言を評した文章は、率直な書きぶりになっています。また、この頃には「源氏物語」が宮廷の人々に広まり、女性だけでなく男性貴族にも読まれたことがうかがえます。 写真は石山寺光堂そばの紫式部像です。 |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 明月記 | めいげつき | 鎌倉時代の歌人、97番・藤原定家の日記。18歳の治承4年(1180)から74歳の嘉禎元年(1235)までの、56年間の記事で、当時の政治や文化を知るうえで貴重な資料でもあります。治承4年は木曾義仲(きそよしなか)、源頼政(よりまさ)と以仁王(もちひとおう)が相次いで挙兵し、平清盛による福原遷都、源頼朝の挙兵など、全盛を誇った平氏政権が大きく揺らだ年にあたります。 「世上(せじょう)、乱逆・追討耳に満つといへども、これを注さず。紅旗征戎(こうきせいじゅう)、吾が事にあらず。」(世の中には、源氏の反乱や、それを平家が追討するうわさが満ちていて耳に入ってくるが、そのようなことはここには書かない。官軍が紅の旗を掲げて逆賊を征服することも、私にはかかわりのない事である。)と記し、世の動きに背を向け、ひたすら和歌に生きる覚悟を示した一文として有名です。晩年に定家が追記したという説もありますが、和歌にかける思いを残したかった定家の強い思いが伝わってきます。 写真は定家京極邸址です。「明月記」によると建仁2年(1202)に完成した本邸、冷泉邸をさすものと考えられます。 |

|

|

| 植物 | 藻塩 | もしお | 藻は海に生えている海藻で、塩を作るためにホンダワラという海藻が使われたようです。海水にひたした海藻を焼いて水に溶かし、火で煮詰めて塩を作ったのではないかといわれています。 「万葉集」の時代から「藻塩」を詠みこんだ歌がつくられていました。塩を焼く煙が目にしみて涙が出ることからつらい恋を連想したようです。また、風で煙のなびく方向が予測できないことから、思わぬ恋をすることにもたとえられました。海辺で焼く藻塩と、好きな人を思って身を焦がす気持ちをかけて使われることもありました。97番・藤原定家の歌に詠まれています。 |

|

|

| 植物 | 紅葉 | もみじ | 鹿と紅葉の取り合わせは奈良の昔からの定番テーマだったようで、「万葉集」にもよく詠われています。ただし、鹿はカエデではなく萩(はぎ)の花と取り合わされることが多く、萩の下葉を踏み分けて妻恋する鹿の鳴くさまが秋の趣を代表するものであったようです。大和地方ではコナラやクヌギなど黄色に色づく樹木が多く、「黄葉」と表記するのがふつうでした。 「新古今集」の時代になると、赤くなるカエデ類をさして「紅葉」と書くようになりました。紅葉の名所として有名なのは、京都では嵐山(あらしやま)・嵯峨野(さがの)・小倉山(おぐらやま)・大井川(おおいがわ)、滋賀県の老蘇(おいそ)の森、奈良県の三室(みむろ)の山、竜田川(たつたがわ)です。百人一首にある紅葉の歌は17番・24番・26番・32番・69番の5首です。どのような手法で詠まれているか比べてみましょう。 |

|