| さ | し | せ | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

| ジャンル | 言葉 | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 宮中 | 斎院 | さいいん | →斎宮(さいぐう) | ||

| C 鎌倉時代の古典 | 西行物語 | さいぎょうものがたり | 86番・西行法師の生涯を多数の歌をまじえて記した、鎌倉時代の物語。作者は不明。「西行一生涯草紙」「西行記」とも称され、絵巻の形でも伝わっています。 鳥羽院の北面の武士であった義清(のりきよ)は友人の死を身近に見て無常の思いを強め、袂(たもと)にすがる娘を縁側から蹴落として出家する。西行と名を変え、伊勢に参拝し、二見浦に草庵を結んだあと、東国に向かう。中世の人々の間で、孤独な旅の生活で花や月にあこがれる数寄(すき)の心を和歌に託すという、人間の生き方の理想として読まれ、さまざまな西行伝説のもとになりました。 |

|

|

| 宮中 | 斎宮 | さいぐう | 天皇の代わりに神に仕える未婚の女性のことを「斎王(さいおう)」いいます。 三重県の伊勢神宮に仕えるのが「斎宮」、京都市の賀茂社に仕えるのが「斎院」です。 天皇が即位するたびに結婚していない内親王、皇族の女子の中から占いで選ばれる習慣になっていました。斎宮に決まると、桂川でみそぎをして、1年間は宮中で生活を送り、翌年には京都の嵯峨野にこもります。3年目の9月に、宮中で天皇に「別れの小櫛(おぐし)」をさしてもらう儀式の後、伊勢に旅立ちました。 斎宮は天皇が代わると交代しますが、斎院は決まっていなかったようです。神に仕える身の斎王は、恋をしたためにやめさせられた人、恋人との仲を引きさかれた人もいたそうです。43番・権中納言敦忠と斎宮雅子内親王との恋、63番・左京大夫道雅と斎宮だった当子内親王との恋は有名です。 |

|

|

| 植物 | 桜 | さくら | 「万葉集」でもただ「花」といえば「山桜」を指すことが多かったと思われますが、特に平安時代に入ると、貴族は野生の桜を好むようになり、嵐山や嵯峨野に花見に出かけました。 平安後期になると、和歌の上で奈良の吉野山と桜が結びつくようになりました。また、山の桜を邸内に移植して楽しむようにもなりました。96番・入道前太政大臣(藤原公経)は、京都の北山に建てた別荘の西園寺(さいおんじ:今の金閣寺)に、多くの桜を植えたそうです。 花見の習慣は、9世紀前半に嵯峨天皇が宮中に桜を植えて、宴会を行ったのが最初と言われています。その後、貴族から武士、庶民へと広がっていきました。和歌に好んで取り上げられる桜ですが、満開の美しさより落花を詠んだ歌が多いようです。 百人一首では桜を詠んだ歌は全部で6首(9番・33番・61番・66番・73番・96番)あります。どの歌が好きか、読み比べてみましょう。 京都の「山桜」系の桜は開花が早く、奈良の名物の「八重桜(奈良八重桜)」はかなり遅れて咲きます。61番・伊勢大輔の「いにしへの」の歌は、まず京の桜を楽しみ、奈良から届けられた遅咲きの八重桜を再び楽しんでいるのです。 なお、現在全国各地で見られるのは「ソメイヨシノ」で、江戸時代末期に園芸品種として観賞用に作られ、植えられた桜です。 |

|

|

| 植物 | さしも草 | さしもぐさ | キク科の食用植物、ヨモギ。葉は、草もちになどに使われます。古くから悪い気を払うと信じられていました。さしも草は、お灸(きゅう)に使う「もぐさ」の原料になります。お灸は皮ふの上で燃やして血の流れをよくして、体を元気にします。51番・藤原実方「かくとだに」の歌に詠まれています。 |  |

|

| 植物 | 真葛 | さねかずら | 山地に自生します。夏に黄色の花をつけ、秋には丸くて赤い実をブドウの房のようにつけます。春や夏には上に向かってまっすぐにのびるのですが、秋になるとツルのように、枝と枝を絡みあわせるように伸びていきます。 昔は茎を煮て整髪料を作ったといいます。そのため、「美男葛(びなんかずら)」と呼ばれていました。相撲(すもう)の力士の髪をまとめる「ビンつけ油」はこの草の茎から取ります。25番・藤原定方は「名にしおはば」の歌にさねかづらを付けて贈ったようです。 |

|

|

| 歌集 | 山家集 | さんかしゅう | 平安末期の動乱期を生き抜いた旅の歌人、86番・西行法師の家集。「山里なる人の集」という意味で、晩年に自ら編纂した家集だと考えられています。 西行は23歳で突然出家して世間の人々を驚かせましたが、当初は京都の周辺を転々としていましたが、東国の名所を巡り、帰京後は高野山を生活の場としましたが、吉野・熊野、中国・四国を巡り、治承4年(1180)頃、伊勢に転居しました。亡くなったのは河内国(かわちのくに)の広川寺です。収録歌は約2000首にのぼります。 また、西行の最晩年のものとして伊勢神宮の内宮・外宮に奉納することを前提にした「御裳濯川歌合」「宮河歌合」があります。西行が自己の秀歌72首を選び、36番の歌合に構成したもので、自歌合の最初といわれています。「御裳濯川歌合」は83番・藤原俊成に、「宮河歌合」は97番・藤原定家に判を依頼しました。 西行は晩年には三重県伊勢市二見地区に庵を結んだとされています。二見町茶屋の資料館「賓日館(ひんじつかん)」には、庵があったとされる安養寺跡周辺から出土した日常雑器や瓦など約50点を展示しています。西行の歌やその生涯を伝える解説パネルなども並んでいます。地元有志を中心とする実行委員会が毎年西行のイベントを開催しています。。 |

|

|

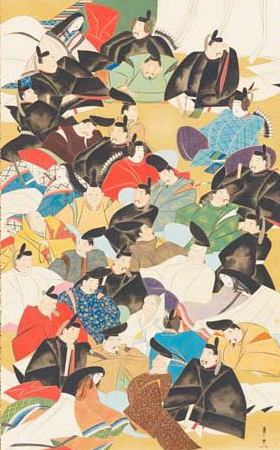

| 有名歌人 | 三十六歌仙 | さんじゅうろっかせん | 平安時代中期、55番・大納言公任(藤原公任:ふじわらのきんとう)が選んだ歌合形式の秀歌集「三十六人撰」に載っている和歌の名人を「三十六歌仙」といいます。35番・紀貫之が「六歌仙」を選んでから約百年後、飛鳥時代から平安時代の歌人36人を選定しました。 3番・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)、4番・山部赤人(やまべのあかひと)、5番・猿丸大夫(さるまるだゆう)、6番・大伴家持(おおとものやかもち)、9番・小野小町(おののこまち)、12番・遍昭(へんじょう)、17番・在原業平(ありわらのなりひら)、18番・藤原敏行(ふじわらのとしゆき)、19番・伊勢(いせ)、21番・素性(そせい)法師、27番・藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)、28番・源宗于(みなもとのむねゆき)、29番・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、30番・壬生忠岑(みぶのただみね)、31番・坂上是則(さかのうえのこれのり)、33番・紀友則(きのとものり)、34番・藤原興風(ふじわらのおきかぜ)、35番・紀貫之(きのつらゆき)、40番・平兼盛(たいらのかねもり)、41番・壬生忠見(みぶのただみ)、42番・清原元輔(きよはらのもとすけ)、43番・藤原敦忠(ふじはらのあつただ)、44番・藤原朝忠(ふじわらのあさただ)、48番・源重之(みなもとのしげゆき)、49番・大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)、大中臣頼基(おおなかとみのよりもと)、源公忠(みなもとのきんただ)、源順(みなもとのしたごう)、小大君(こおおぎみ)、中務(なかつかさ)、藤原元真(ふじわらのもとざね)、斎宮女御(さいぐうのにょうご)、藤原高光(ふじわらのたかみつ)、源信明(みなもとのさねあきら)、藤原仲文(ふじわらのなかふみ)、藤原清正(ふじわらのきよただ)。※赤字の25人の歌人は、百人一首にも選ばれている歌人です。 この秀歌集「三十六人撰」は当時も大ヒットしましたが、後世に大きな影響を与えました。36人の歌人の家集が書写され、36人の姿を描いた「似絵(にせえ)」も大流行し、経歴を記した伝記も出されました。その後、これにならって「中古三十六歌仙」「女房三十六歌仙」などの秀歌集が作られました。 |

|

|

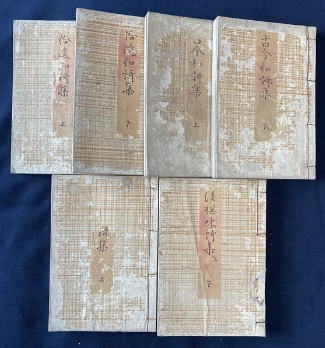

| 歌集 | 三代集 | さんだいしゅう | 平安初期の3つの勅撰和歌集「古今和歌集」「後撰和歌集」「拾遺和歌集」をいいます。勅撰集の最初の3集として、後の歌人たちから手本とすべき歌集として尊重されました。三代とは撰集を命じた醍醐・村上・花山天皇の時代の意味です。 三代集と呼ばれる理由としては、古今集的表現が「拾遺和歌集」に至って完成したことによります。古今集的表現とは、「心」と「詞」との調和の上に体系化された歌ことばが前提となっています。歌枕と呼ばれた歌語をあやつるのが修辞であり、掛詞と比喩とがその基本になりました。「古今集」の表現技法である見立てや擬人法も比喩の一つの形態です。四季や自然に対する美意識や、日々の心情が複雑な修辞によって豊かに詠み出されました。 |

|

|

| 動物 | 鹿 | しか | 日本人が昔から親しんできた動物です。落ち葉を踏み分ける鹿の足音や、雌を呼んで鳴く雄の声に、秋の季節の寂しさを感じて歌に詠んでいます。秋は鹿の繁殖期(はんしょくき)にあたり、雄鹿は「ピー」と高く響く声で鳴きます。その声に、遠く離れた妻や恋人を思う気持ちを託したりしました。 「万葉集」の中には鹿を詠んだ歌が68首もあります。また、萩(はぎ)や紅葉と一緒に詠まれる歌も多いです。5番・猿丸太夫と83番・藤原俊成の歌に鹿が詠まれています。 |

|

|

| 歌集 | 私家集 | しかしゅう | →勅撰和歌集・私家集 | ||

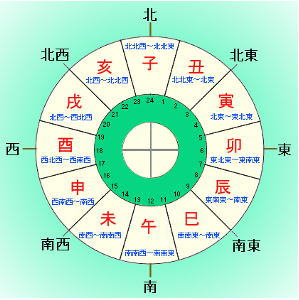

| 生活 | 時間と方位を表す言葉 | じかんとほうい | 十二支(じゅうにし)は古代中国で考えられ、日本に伝えられました。子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の12です。 年を数えるのに使われていましたが、月を数えたり、時間や方位にも使われました。 |

|

|

| 生活 | 時刻を表す言葉 | じこく | 夜から朝までの時間帯を、明るさの違いによって使い分けていました。 黄昏(たそがれ:夕方の薄暗いとき) →宵(よい:夜に入ってすぐ) →夜半(よわ:夜中) → 暁(あかつき:夜明け前のまだ暗い頃) →東雲(しののめ:東の空がわずかに明るくなりながらまだ明けやらぬ頃) →曙(あけぼの:少し明るくなったころ) →朝ぼらけ(日の出の頃) →有明(ありあけ:夜明け) |

|

|

| C 鎌倉時代の古典 | 十訓抄 | じっきんしょう | 鎌倉時代の説話集。建長4年(1252)10月半ば頃の成立。「十訓」つまり「十項目の教訓」を柱として、その具体的な例をさまざまな説話で表しています。 第一は「人に恵みを施すべき事」ですが、平安時代の風流譚が多く、和歌や漢詩を用いた巧みで機知的なやりとりを成立させる心配り・心用意といったものに、編者の大きな関心が寄せられているようです。また、第十「才芸を庶幾(しょき)すべき事」は、和歌・漢詩・管弦などの才芸の効用と必要性を説き、十篇のうち、一番多くの説話が収められています。全篇を通して、思慮深さ・心用意を大切にする姿勢が見られます。 |

|

|

| 植物 | 忍草 | しのぶぐさ | 岩や木に着生するシダ植物。荒れた家の軒先などにも生えます。 「しのぶもぢずり」は福島県信夫地方で作られていた乱れ模様のすり衣です。割れ目などの模様がある石に忍草をこすりつけて、布に模様をつけて作ります。 14番・源融は「しのぶもぢずり」を詠み、100番・順徳院の歌は昔を「しのぶ」と「忍草」が掛詞になっています。 |

|

|

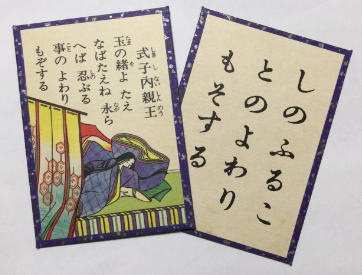

| 生活 | 忍恋 | しのぶこい | 「忍恋(しのぶこい)」は多くの歌や文学のテーマになりました。身分や事情があって許されないなどの理由で、人に知られないよう、心に秘めた恋のことです。この時代は、忍ぶ恋、耐える恋こそが美しいとされました。89番・式子内親王(しきしないしんのう)の歌「玉の緒を」が有名です。「新古今集」の詞書には「百首の歌の中に、忍恋(しのぶるこひ)を」とあります。また、39番・源等「あさぢふの」、40番・兼盛「しのぶれど」、41番・忠見「恋すてふ」も忍ぶ恋です。 |  |

|

| C 鎌倉時代の古典 | 沙石集 | しゃせきしゅう | 鎌倉時代の仏教説話集全10巻。著者は臨済宗(りんざいしゅう)の僧・無住(むじゅう)。弘安2年(1279)に書き始め、4年後に成立しましたが、後に何度も改訂しています。 彼が直接取材した地方の話題や武士や僧侶の動向を語る説話も多く、鎌倉後期という時代を知るための貴重な作品です。説話を通して無住がめざしたのは、禅宗が重視した「越格(決まりや法則を身に付けた上で、それに縛られることなく、越えていくこと)」の境地です。武士の倫理観を反映した話もあります。 「沙石集」巻五の四「歌故(ゆえ)に命を失ふ事」には、天徳の歌合の名勝負、40番・兼盛「しのぶれど」と41番・忠見「恋すてふ」の話が記されています。この説話では、忠見が勝負に負けて亡くなったことになっています。 |

|

|

| 信仰 | 出家 | しゅっけ | 貴族の中には、世の中を離れて、仏教を深く信じる僧侶(そうりょ)になった人がいます。死後のおだやかなことや幸せを願うために出家すると、頭をそり、出家前の名前は捨てて、新たに僧名(そうみょう)をつけます。百人一首の歌人の中に、〇〇法師とか〇〇僧正という僧侶は12人います。86番・西行法師のように23歳で妻子を捨てて出家した人もいますが、83番・藤原俊成のように年を取ってから出家する人もいました。病気、家族や友人、天皇の死、失恋など、理由は様々です。寺には住まず、山里に庵をかまえたり、各地を回って修行する人もいました。出家しても、歌会や歌合に出席したりして、貴族たちとの交流はありました。12番・僧正遍昭が仁明天皇の死を悲しみ、出家した話「苔(こけ)の衣」は有名です。写真は遍昭が創建した元慶寺(がんぎょうじ)です。 女性の場合も年をとってからか、病気や、仕えていた皇族の出家に従ってなどの理由で出家しました。百人一首の歌人の中では、56番・和泉式部、80番・待賢門院堀河、88番・皇嘉門院別当、89番・式子内親王、90番・殷富門院大輔などが出家しています。 |

|

|

| 植物 | 菖蒲 | しょうぶ | 菖蒲(あやめ) はサトイモ科のショウブ。花の美しいアヤメ科のアヤメ・ハナショウブとは全く別種です。夏の植物として親しまれていました。その葉が強い香りを放つことから邪気を払うものとして、陰暦の5月5日端午の節句には家々の軒先にさして邪気を祓いました。根合(ねあわせ)といって、左右に分かれてその根の長さを互いに競う遊びも行われました。後冷泉天皇主催の菖蒲根合など。 |  |

|

| 生活 | 食事・お菓子 | しょくじ・おかし | 貴族の食事は1日2回、午前10時と午後4時頃でした。主食は米で、おかずは吸い物、干物、煮物、焼き物などでした。仏教の影響で食べ物が制限されていて、肉はほとんど食べず、保存するために塩分の高い食品も多かったので、貴族は短命だったと言われています。お菓子は、栗や桃などの木の実、果物でしたが、餅や団子、中国から伝わった「唐菓子(とうがし)」も食べられていました。「源氏物語」には椿餅(つばきもち:餅を椿の葉ではさんだもの)、「枕草子」には餅餤(へいだん:餅に野菜や肉を煮たものをはさみ、四角く切ったもの)が出てきます。 |  |

|

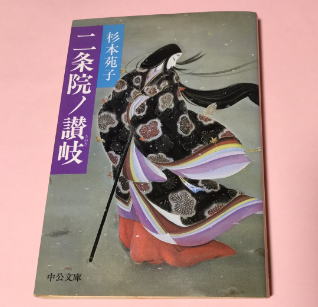

| 有名歌人 | 女性歌人の異名 | じょせいかじんのいみょう | 女性の歌人をその秀歌とともにたたえてあだ名で呼ぶことがありました。 92番・二条院讃岐は「わが袖(そで)は 潮干(しほひ)にみえぬ 沖(おき)の石の 人こそ知らね 乾く間もなし」の歌が当時から大評判となり、「沖の石の讃岐」と呼ばれるようになりました。写真は二条院讃岐の生涯を描いた杉本苑子の小説です。同じころに活躍した宮内卿(くないきょう)は、「うすくこき 野辺のみどりの 若草に あとまで見ゆる 雪のむらぎえ」(うすい色やこい色のある野原の緑の若草の様子で、雪がまだらに消えたあとが見えます)の歌のすばらしさから「若草の宮内卿」と呼ばれました。 その他にも、「待宵(まつよい)の小侍従」、「異浦(ことうら)の丹後」、「下もえの少将(俊成卿女)」などが知られています。当時、自分の代表的な歌で名前を覚えてもらうことは、とても名誉なことでした。 |

|

|

| 衣服 | 女性の着物 | じょせいのきもの | 宮中の女性の正式ないで立ち「唐衣(からころも)」は「小袿(こうちぎ)」という略装も含めて大変な重ね着をしています。 「十二単(じゅうにひとえ)」というのは俗称ですが、小袖(こそで)、袴(はかま)から始まり、単(ひとえ)、打衣(うちぎぬ)、袿(うちかけ)、表着など10枚以上の服を重ねてきました。後ろについている屏風のようなもの「裳(も)」、尻尾のように伸びている紐を「引腰」と言いました。 また、普段着としては「小袿(こうちき)」姿でした。 当時の男女は、互いの衣を敷き重ねて、夜の床としました。共寝を表す「もろしく」に対して、一人寝を表す「かたしく」は和歌によく使われた言葉です。恋歌と言えば、目の前にいない相手を恋しく思うせつない歌が多いのです。よみ人しらずの有名な歌に「さむしろに 衣かたしき 今宵もや 我を待つらむ 宇治の橋姫」(着物を敷物の上に敷き、今夜も私の訪れをさびしく待っているのだろうか、宇治の橋姫は。「古今集」宇治の橋姫は宇治橋を守る女神です。恋人を橋姫に見立てた歌でしょうか。王朝の人々は、逢えない恋人への思いを重ねて、この伝承歌を好みました。) |

|

|

| 住まい | 寝殿造り | しんでんづくり | 貴族は「寝殿造(しんでんづく)り」と呼ばれる建物に住んでいました。部屋は吹き抜けで板の間。障子や屏風、几帳などで間仕切りをしていました。寝殿の中にある母屋が生活の中心になります。 建物は屋根つきの渡り廊下「渡殿(わたどの)」や「透渡殿(すきわたどの)」でつながっています。寝殿の南端の、池に面して建てられた周囲を吹き放ちにした建物を「釣殿(つりどの)」と呼びます。魚釣りを楽しんだところからの名前で、暑さを避けて涼んだり、客をもてなす酒宴に使われました。 |

|

|

| D 南北朝時代 | 井蛙抄 | せいあしょう | 南北朝時代の歌論書、6巻。著者は頓阿(とんあ)。巻5までは和歌の風体、本歌取り、名所、同類歌について中世までの歌学書を所説を引用・集成したものです。巻6は当時の有力歌人から聞き書きした歌壇の逸話集です。 「寂蓮、顕昭は毎日に参りていさかひありけり。顕昭はひじりにて独鈷を持寂蓮は鎌首をも立てていさかひけり。殿中の女房、例の独鈷鎌首(とっこかまくび)と名付けられけり。」という白熱した論争についても記されています。御子左家の87番・寂蓮法師と、六条家の顕昭の様子は、周りの女房たちがドン引きしたほどでした。この話から「独鈷鎌首(とっこかまくび)」という四字熟語が生まれました。論争好きの歌人の意味です。右図は仏具の「とっこ」。 |

||

| C 鎌倉時代の古典 | 撰集抄 | せんじゅうしょう | 鎌倉時代の仏教説話集、9巻。編者は不明。13世紀の半ば頃の成立か。語り手が自ら86番・西行法師と名のる場面があり、各地の説話を旅する西行の見聞としてまとめた説話が多いので、古くから西行自身の作と考えられてきましたが、西行作ではありません。西行にことよせて世の無常を悟って仏道に入るよう説いたものです。神仏の霊験、高僧の法徳・発心談など約100話収められています。 |  |