| 分類 | ことば | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

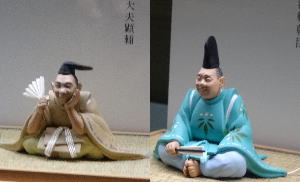

| 和歌の基礎知識 | 歌合 | うたあわせ | 「歌合(うたあわせ)」は平安時代に始まりました。歌人を東西2手に分け、1対1で歌を詠み合い、同じ題で詠んだ歌の優劣を判定者が決めて勝敗数を競う、という貴族の歌の大会です。平安時代だけでも約500回は行われたようです。歌合には、宮中で行われる「内裏(だいり)歌合」や、普段歌人たちが集まって行う歌合がありました。 最初は貴族たちの遊びでしたが、次第に和歌や古典の知識、才能を競う場となり、政治にまでかかわるようになりました。歌だけの優劣ではなく、歌人の衣装とか焚く香などの演出、パフォーマンスも評価されたそうです。 しかも、出場者は必ずしも作者ではなく、大政治家が身分の低い歌人に代作させたこともあったようです。主催者が1ヶ月ほど前に出した「詠題」について歌を提出し、歌合の場では、選ばれた講師(こうじ)によって詠みあげられます。位の高い人が主催する歌合の作者に選ばれることは、もうそれだけで名誉なことでした。内裏歌合に参加できない身分の低い作者は、歌合の場から離れた侍所(さむらいどころ)で結果を待つこともあったようです。 現存する最古の歌合は、16番・在原行平が開いた「在民部郷家歌合」です。歴史上有名な歌合としては、40番・平兼盛と41番・壬生忠見が対決した「天徳内裏歌合(てんとくだいりうたあわせ)」のほか、91番・藤原良経が開き、12人の歌人が参加した「六百番歌合」、99番・後鳥羽院が開き、30人の歌人が参加した「千五百番歌合」です。「六百番歌合」と「千五百番歌合」は、一人の歌人が百首を詠むもので「新古今集」選集のもとになりました。 |

|

|

| 歌会 | うたかい | 人々が集まって共通の題で歌を詠みあう会合を「歌会(うたかい)」といいます。すでに奈良時代に行われていたことは、「万葉集」によって知ることができます。奈良時代から現代まで、さまざまな規模、内容、形式で開催されています。 年の初めに行うものが「歌会始(うたかいはじめ)」です。現在は、毎年お題が出され、国民の応募の中から選ばれた歌も披露されます。 |

|

|

|

| 歌学 | かがく | 平安時代後半になると、「万葉集」や「古今集」など、古典和歌を研究する学問「歌学(かがく)」が盛んになりました。特に藤原顕季(あきすえ)、79番・顕輔(あきすけ)、84番・清輔(きよすけ)と三代にわたり名人が出た歌の家、六条藤家(ろくじょうとうけ)では、和歌関係の資料を集めて用語などを研究し、歌作りに活かそうとしました。、顕輔の養子となった顕昭(けんしょう)法師は、歌語の百科事典というべき「袖中抄(しゅうちゅうしょう)」全20巻をまとめました。 |  |

|

|

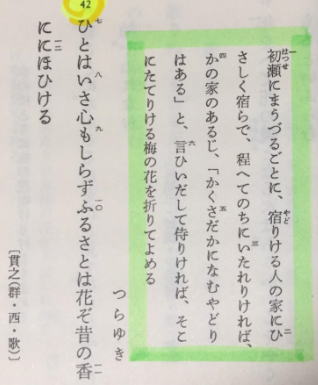

| 詞書 | ことばがき | その歌を作った日時、場所、贈った相手、詠んだきっかけなどを述べた前書き。「題詞(だいし)」ともいいます。「万葉集」では漢文で記しましたが、「古今集」からは、ほとんど和文です。(写真は35番・紀貫之のもの) 比較的短いものが多いのですが、長い詞書もあります。物語的に発展して、「伊勢物語」のような歌物語になる場合もありました。 |

|

||

| 題詠 | だいえい | 決められ題によって歌を詠むことを「題詠(だいえい)」といいます。歌合にともなって、平安時代初期(12世紀頃)から盛んに行われました。 歌合は右チームと左チームに分かれて、同じテーマの歌を一首ずつ出していき、その優劣を競い合います。合計の勝ち数の多いチームが優勝となります。その時々の気持ちを詠むのではなく、歌の実力を競うため、他の人よりどれだけ工夫して表現しているかが問われることになります。すると、恋をしているわけでもないのに恋の歌を詠んだり、実際の景色を見ないまま、どこか遠い歌枕の地を詠んだりすることになります。何かうそっぽい印象を持つかもしれませんが、題詠の歌にも素晴らしい、感動的な歌が多くあるのです。歌人たちは題詠をきっかけとして、過去の自分の経験や、実生活では言葉にできない思いを歌に託したのかもしれません。 「天徳内裏歌合」で、40番・兼盛と41番・忠見が対決した時の題は「忍ぶ恋」でした。「天徳内裏歌合」で、歌題は春・夏から12題(霞、鶯×2、柳、桜×3、山吹、藤花、暮春、初夏、郭公×2、卯花、夏草、恋×5)と細分化し、調度品や音楽にもこだわりました。40番・兼盛と41番・忠見が対決したのは20番目の「恋」でした。 |

|

||

| 代詠 | だいえい | 歌が上手いかどうかで人柄が判断されたり、恋がかなったり、出世に影響したりした時代です。歌の上手な人が誰かに頼まれて代作したり、他の人になり代わって歌を詠んだりする「代詠(だいえい)」もありました。 ●42番・清原元輔=女性に裏切られた男性に頼まれた歌。歌枕の地、宮城県の「末の松山」が詠みこまれています。(写真) ●24番・菅原道真、26番・貞信公=宇多上皇の御幸の時など、公式な場で詠んだ歌 ●59番・赤染衛門=姉妹に頼まれて約束したのに来なかった男性に贈った歌などです。 また、男性が女性の立場になって歌を詠むのもめずらしいことではなく、「女歌(おんなうた)」と言いました。 ●21番・素性法師=素性法師が、一晩中訪ねて来ない男性を思う女心を詠った歌。 |

|

||

| 百首歌 | ひゃくしゅうた | 百首など、一定の数を決めて詠むものを「定数歌」といいます。一人で百首詠むもの、いくつかの題を定め、各題ごとに歌数を決めて合計して百首になるように一人あるいは数人で詠むものなどがあります。 一首で表現しきれないテーマを百首の連作で詠む手法を初めて編み出したのが46番・曾禰好忠(そねのよしただ)です。この「好忠百首」を真似て、47番・恵慶法師や源順(したごう)も百首歌をつくっています。わが身の不遇への嘆き、無常観は当時の中下層貴族の心情に重なり、多くの人々の共感を得ました。74番・源俊頼(としより)、83番・藤原俊成らの和歌にこの傾向がみられます。 その後、複数の歌人で詠まれたり、一人に百首歌を出させて勅撰集選定の資料としたりもしました。和歌の技術をみがく方法としてや、大勢の歌を集める方法として、平安後期から鎌倉時代にかけて盛んに行われ、様々な形式が生まれています。 48番・源重之(しげゆき)が百首歌をつくって冷泉(れいぜい)天皇に奉ったものは、春・夏・秋・冬各20首、恋・恨各10首、計100首です。その他に、85番・相模(さがみ)が箱根権現(ごんげん)に奉納した百首歌、四季および恋・雑の計100題を各題1首ずつ、百首を14人ないし16人の歌人が詠んだ「堀河百首」をはじめ、「永久(えいきゅう)百首」、「久安(きゅうあん)百首」などが有名です。 また、平安末期以降には、伊勢神宮に多くの歌人が百首歌を奉納しています。86番・西行の勧進により97番・定家をはじめ12人ほどの歌人が「二見浦百首」を詠み、2年後には95番・慈円が「御裳濯(みもすそ)百首」を詠んでいます。御裳濯(みもすそ)川は五十鈴川の異名で、古くから清流とされ、和歌にも多く歌われました。(写真) |

|

||

| 百人一首 | ひゃくにんいっしゅ | 「小倉(おぐら)百人一首」は百首歌の形にならったものです。1番・天智天皇と2番・持統天皇の時代から99番・後鳥羽院と100番・順徳院の時代(鎌倉時代まで)の約600年間の秀歌が集められています。武家の詠んだ歌はなく、貴族たちが詠んだ歌を身分に関係なく、ほぼ時代順に並べています。親子で選ばれた歌が多いのも特徴で、この百人一首そのものが貴族の栄華の時代と王朝文化を集約したものとなっています。無名歌人も有名歌人も選ばれていますが、有名歌人であってもその人の代表作ではない歌が選ばれていたりします。百人一首のについては、後鳥羽院の魂をしずめるために作ったという説など、いろいろな説があります。 |  |

||

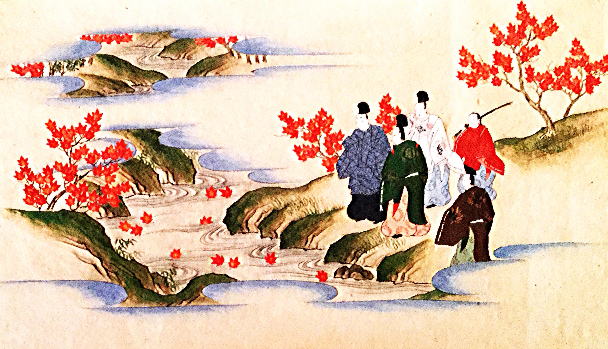

| 屏風歌 | びょうぶうた | 平安時代に誕生した日本の風景や風俗を描いた絵画を、「唐絵(からえ:中国風の絵画)」に対して「大和絵(やまとえ)」と呼びます。 「大和絵(やまとえ)」の多くは屏風に描かれ、室内の装飾に用いられました。屏風はめでたいことがあった時に新調されました。誕生、成人、結婚、新年などです。特に天皇や皇后らの「算賀(さんが:老境とされた40歳以降10年ごとに行われる長寿の祝い)」に際して新調されることが多かったようです。 儀式の場の重要な調度品でもありましたので、有名な歌人を呼んで絵に合わせた和歌(屏風歌)を詠ませ、能書家が清書しました。屏風は絵と書を同時に味わえる総合芸術作品だったのです。四季12か月を主題とした「月次(つきなみ)屏風絵」や、名所歌枕を主題とした「名所屏風絵」があります。9世紀後半から10世紀にかけて流行しました。 屏風歌として有名なのは17番・在原業平の「ちはやぶる」です。竜田川に紅葉が流れている絵に添えた和歌です。屏風絵の歌人としては、35番・紀貫之、29番・凡河内躬恒、19番・伊勢が名高いです。宇多天皇が絵師に描かせ、伊勢、紀貫之に詠ませた歌を添えた「長恨歌屏風」は有名で、「源氏物語」桐壷の巻にも記されています。貫之の歌をまとめた「貫之集」約800首中、屏風歌が500首以上をしめています。やがて、屏風歌の詠み手の知名度や身分で、屏風の所有者の権力がはかられるようになりました。 |

|

||

| 和歌とその流派 | わかとそのりゅうは | 和歌には、生活の場で詠まれるものと、創作の場で詠まれるものがあります。まず、生活の場で詠む歌には「贈答歌(ぞうとうか)」と「独詠歌(どくえいか)」があります。 貴族たちにとって和歌を詠むことは日常的な生活の一部でした。誰かへのあいさつ、お見舞い、親しい人や自分の思いを寄せる異性に送る手紙のようなものが「贈答歌(ぞうとうか)」です。誰かに代わって歌を詠むことも珍しいことではありませんでした。また、季節の花や木の枝などをつけて歌を贈り、四季折々の味わいを楽しみました。 歌を受け取った相手は、すぐに返事をするのが常識でした。文字の美しさや歌の内容で、その人の性格や頭の良さも判断されました。文使いの少年に託された貴族の歌は、平安京を何往復もしたと考えると、まるで現代のメールのやりとりのようです。 「独詠歌(どくえいか)」は、季節の訪れに感動したり、人生へ思いを歌に残したものです。 一方で、創作の場で詠む歌があります。和歌の優劣を競う歌合や屏風歌などの「題詠歌(だいえいか)」です。男性が女性の恋心を詠んだり、屏風に描かれた絵にふさわしい歌を詠んだりと、高い創作性が求められました。 和歌の最初の全盛期は平安時代初め、第二の全盛期は平安時代の終わりから鎌倉時代の初めにかけて、藤原氏が勢力を伸ばしていた頃です。中でも83番・藤原俊成は日本を代表する歌人で、和歌を世に広める指導もしました。息子の97番・定家も和歌のスペシャリストです。2人の和歌の特徴は俊成の「幽玄(ゆうげん)」、定家の「有心(うしん)」といいます。 平安時代の和歌には2つの流派がありました。「六百番歌合」(91番・九条良経主催、俊成加判)では、2つの流派の歌人たちがその名誉をかけて歌を競い合ったそうです。 【御子左家(みこひだりけ)】 藤原俊成と定家親子の流派。御子で左大臣だった親王の邸宅を伝領したことからそう呼ばれています。定家の子、為家を経て、その子どもたちは、それぞれ二条家、京極家、冷泉家を興しましたが、今は冷泉家のみが続いています。写真は京都御苑の北今出川通りに面して建つ冷泉家住宅です。その土蔵「御文庫」には定家自筆の「古今和歌集」や日記「明月記」などが保管されています。 【六条藤家(ろくじょうとうけ)】 79番・藤原顕輔と84番・清輔親子の流派。「万葉集」や「古今集」の古典和歌を重んじました。 |

|