| |

俗信 | 動物 | 配流 | 有名歌人 |

| たたり ゆめ ようかい・たたり |

うかい かささぎ かり しか ちどり ひお ほととぎす やまどり |

おんる こんる ちゅうる はいる・ (こんる・ちゅうる・おんる) |

かせい さんじゅうろっかせん じょせいかじんのいみょう ちゅうころっかせん なしつぼのごにん にょうぼうさんじゅうろっかせん よみびとしらず ろっかせん |

| 分類 | ことば | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 俗信 | 祟り | たたり | →妖怪・祟り | ||

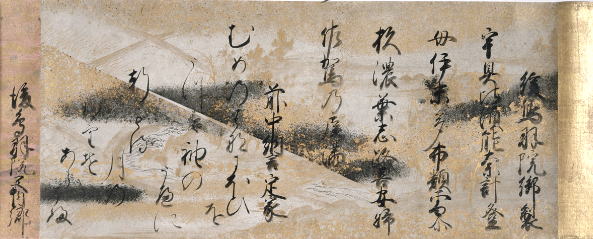

| 夢 | ゆめ | 夢は古くから神聖な側面がありました。平安時代の貴族たちは、夢に見たものを神のお告げだと考えたり、夢で吉凶(いいこと、悪いことの前ぶれ)を占ったりもしていました。 また、夢に恋人が出てきたら、その人が自分を愛している証拠であり、出てこなくなるのは、相手の心が自分から離れて行った証拠であると考えられていました。 恋する人を思いながら寝ると、その人が夢に見えると信じられていました。衣を裏返しに着て寝ると、恋人の夢の中に現れることができる、自分が夢を見ることができると、二通りに信じられていたそうです。好きな人と夢の中で会うのは、寝ている間に魂が体からぬけ出して、会いに行ったのだと考えられることもあったといいます。 「古今集」のよみ人しらずの歌に「宵宵に 枕定めむ かたもなし いかに寝し夜か 夢に見えけむ」(私は毎晩どちらの方を枕として寝たらいいのかわかりません。どんな方角に寝た夜、恋人が夢に見えたのだったかしら。)がありますが、寝る時の枕の方角によって、違う夢を見るという俗信があったようです。 18番・藤原敏行の「夢のかよひ路」という表現には、夢にさえ現れない恋しい人への思いがこめられています。 |

|

||

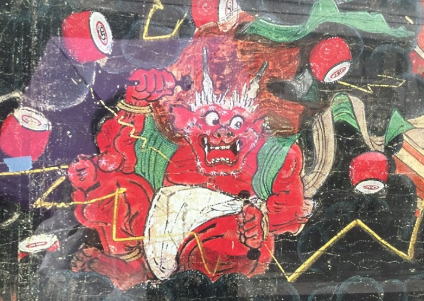

| 妖怪・祟り | ようかい・たたり | 左遷(させん)されたり、配流(はいる)された人がその地で亡くなった後、都で何かの異変が起こると、悪霊(あくりょう)になって祟ったせいだと畏(おそ)れられました。 24番・菅原道真の場合は、天変地異が相継ぎ、御所の紫宸殿に雷が落ちたり、地震があったりしました。皇太子や時平の急死など、道真の追放にかかわった人々に不幸が続いたため、世間の人々は「たたりにちがいない」とおそれました。そこで、死後に道真の罪を取り消して太政大臣の位を贈るとともに、大宰府天満宮、京都の北野天満宮にその霊が祀られることになりました。 保元の乱に敗れて讃岐に流された77番・崇徳院は、怒りのあまり「生きながら天狗の姿」になって亡くなったと言われ、その後、都では戦乱、大火、飢饉(ききん)などの不幸な出来事が続き、院の怨霊(おんりょう)によるたたりだとうわさされました。 |

|

||

| 動物 | 鵜飼 | うかい | 「鵜飼(うかい)」は、鵜という鳥を使って川魚を捕る漁法で、現在は岐阜県の長良川が有名です。夏になると、平安時代には都に近い桂川や宇治川などで、盛んに行われていました。 77番・崇徳院は「早瀬川 みをさかのぼる 鵜飼舟 まづこの世にも いかがくるしき」(早瀬の急流をさかのぼって漁をする鵜飼舟よ、来世で殺生の報いに苦しむのに、まずこの現世でもどれほどか苦しいことだろう。「千載集」)と詠んでいます。 |

|

|

| 鵲 | かささぎ | 「鵲(かささぎ)」はカラスの仲間ですが、カラスより一回り小さく、尾が長いのが特徴です。「カチカチ」と鳴くことから「カチガラス」という別名があり、縁起のいい鳥とされました。 中国では、七夕の日、カササギが天の川につばさを広げて橋になり、織姫が彦星の所へ行けるようにしたという伝説があります。6番・大伴家持の歌に登場します。 |

|

||

| 雁 | かり | 雁は秋にやって来て、冬を日本で過ごし、春になると北国へ帰る渡り鳥です。特にその年初めて姿を見せた雁のことを「初雁(はつかり)」といって、昔の人はその鳴き声を珍重しました。また、春の雁は「帰雁(きがん)」といいました。 33番・紀友則は、「秋風に はつかりがねぞ 聞ゆなる 誰がたまづさを かけて来つらむ」(「古今集」)と詠みました。手紙を持ち運ぶ様子をそのまま雁にあてはめて誰からの手紙を身につけてやってきたのだろうかと詠んだのです。 |

|

||

| 鹿 | しか | 日本人が昔から親しんできた動物です。落ち葉を踏み分ける鹿の足音や、雌を呼んで鳴く雄の声に、秋の季節の寂しさを感じて歌に詠んでいます。秋は鹿の繁殖期(はんしょくき)にあたり、雄鹿は「ピー」と高く響く声で鳴きます。その声に、遠く離れた妻や恋人を思う気持ちを託したりしました。 「万葉集」の中には鹿を詠んだ歌が68首もあります。また、萩(はぎ)や紅葉と一緒に詠まれる歌も多いです。5番・猿丸太夫と83番・藤原俊成の歌に鹿が詠まれています。 |

|

|

|

| 千鳥 | ちどり | 「千鳥(ちどり)」は海岸や低地の水辺に住む小型の鳥で、群をなして飛びます。歌の世界では、冬の浜辺を象徴する鳥で、妻や友人を恋しく思って鳴くもの、さびしいもの、とされていました.。78番・源兼昌が淡路島から渡ってくる千鳥を詠んでいます。 |  |

||

| 氷魚 | ひお | 琵琶湖から流れ出す瀬田川は、淀川と合流して、京都府の宇治の辺りで宇治川と名前を変えます。宇治川では冬に「氷魚(ひお:鮎の稚魚)」をとる漁が盛んに行われました。体が氷のように透明なので名づけられました。その漁のしかけが「網代(あじろ)」で、網代を張るためのくいを「網代木(あじろぎ)」と言いました。64番・藤原定頼が宇治川の冬景色として、氷魚をとるための網代木を詠んでいます。 |  |

||

| 時鳥 | ほととぎす | ウグイスが春を代表する鳥であるとすれば、夏はほととぎすです。 5月以降に日本に渡ってくるカッコウの仲間の鳥です。すばしっこい鳥で、鳴いたかと思って、鳴き声の方向を見ると、もう他の木に移ってしまいなかなか姿が見えないそうです。鳴き声は「テッペンカケタカ」と聞こえるそうです。中国の蜀王(しょくおう)の霊魂が化した鳥とか、あの世と現世を往復する鳥といった伝説があり、古くから歌に詠まれています。 夏を知らせる鳥として、貴族たちに愛されました。その年に初めて聞くほととぎすの鳴き声は「初音」「初声」といって、大きな楽しみでした。美しい鳴き声を聞こうと一晩中起きていて、夜明けを迎えることもありました。明け方の第一声を聞くのが風流とされました。81番・後徳大寺左大臣が時鳥の歌を詠んでいます。 |

|

||

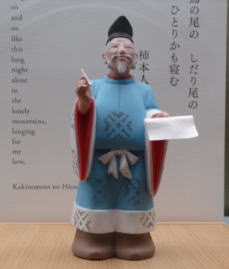

| 山鳥 | やまどり | 「山鳥(やまどり)」は日本の山にいるキジ科の野鳥で、雄は全長120㎝前後で、自分の体より長い尾を持っています。そのため「長いこと」を表す時に使われました。 山鳥の雄と雌は昼は一緒にいても、夜は別々に寝る習性があるといわれ、「ひとりね」を連想させます。昔の人は山鳥から夜の長さと寂しさを実感したのです。3番・柿本人麻呂の歌に詠まれています。 |

|

||

| 配流 | 遠流 | おんる | →配流・近流・中流・遠流 | ||

| 近流 | こんる | →配流・近流・中流・遠流 | |||

| 中流 | ちゅうる | →配流・近流・中流・遠流 | |||

| 配流・近流・中流・遠流 | はいる・こんる・ちゅうる・おんる | 「配流(はいる)」とは、律令制で刑罰として罪人を遠くの地へ流すことです。流罪。罪の重さによって京都から次第に遠い地になります。百人一首の歌人で流刑になった人は6人です。16番・中納言行平は須磨、24番・菅原道真は大宰府、77番・崇徳院は讃岐、11番・参議篁と99番・後鳥羽院は隠岐(写真)、100番・順徳院は佐渡です。 【近流(こんる)】 越前(えちぜん)・安芸(あき)など。 【中流(ちゅうる)】 信濃(しなの)・伊予(いよ)など、遠方の地方へ左遷させられます。… 【遠流(おんる)】 最も重い罪人は実際に島流しにされました。伊豆(いず)・安房(あわ)・佐渡(さど)・隠岐(おき)・土佐(とさ)など。 |

|

||

| 有名歌人 | 歌聖 | かせい | 「歌仙(かせん)」とは、優れた歌を詠む人のことです。中国の有名な詩人・李白(りはく)は、尊敬をこめて「詩仙(しせん)」と呼ばれましたが、それに対して日本の歌人は「歌仙」と呼びます。 「古今集」の仮名序で、35番・紀貫之が万葉歌人の3番・柿本人麻呂と4番・山部赤人を「歌の聖(ひじり)」としてほめたたえています。 「柿本人麻呂なむ歌の聖(ひじり)なりける。…また、山部赤人といふ人ありけり。歌にあやしく妙(たへ)なりけり。人麻呂は赤人が上(かみ)に立たむことかたく、赤人は人麻呂が下(しも)に立たむことかたくなむありける。」(柿本人麻呂こそは歌聖でありました。…また、山部赤人と申す者がありまして、歌にただならず優れておりました。人麻呂は赤人の上に立つことは難しく、赤人は人麻呂の下に立つことが難しかったのであります。) |

|

|

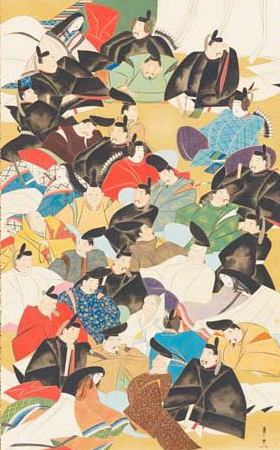

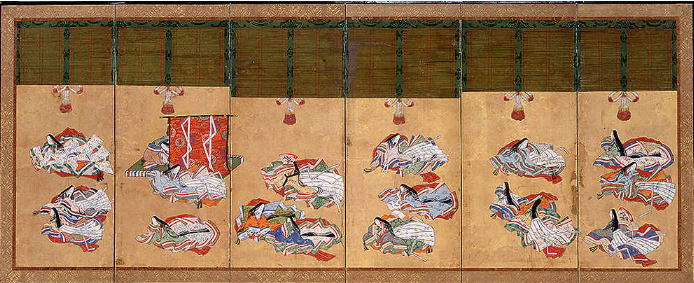

| 三十六歌仙 | さんじゅうろっかせん | 平安時代中期、55番・大納言公任(藤原公任:ふじわらのきんとう)が選んだ歌合形式の秀歌集「三十六人撰」に載っている和歌の名人を「三十六歌仙」といいます。35番・紀貫之が「六歌仙」を選んでから約百年後、飛鳥時代から平安時代の歌人36人を選定しました。 3番・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)、4番・山部赤人(やまべのあかひと)、5番・猿丸大夫(さるまるだゆう)、6番・大伴家持(おおとものやかもち)、9番・小野小町(おののこまち)、12番・遍昭(へんじょう)、17番・在原業平(ありわらのなりひら)、18番・藤原敏行(ふじわらのとしゆき)、19番・伊勢(いせ)、21番・素性(そせい)法師、27番・藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)、28番・源宗于(みなもとのむねゆき)、29番・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、30番・壬生忠岑(みぶのただみね)、31番・坂上是則(さかのうえのこれのり)、33番・紀友則(きのとものり)、34番・藤原興風(ふじわらのおきかぜ)、35番・紀貫之(きのつらゆき)、40番・平兼盛(たいらのかねもり)、41番・壬生忠見(みぶのただみ)、42番・清原元輔(きよはらのもとすけ)、43番・藤原敦忠(ふじはらのあつただ)、44番・藤原朝忠(ふじわらのあさただ)、48番・源重之(みなもとのしげゆき)、49番・大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)、大中臣頼基(おおなかとみのよりもと)、源公忠(みなもとのきんただ)、源順(みなもとのしたごう)、小大君(こおおぎみ)、中務(なかつかさ)、藤原元真(ふじわらのもとざね)、斎宮女御(さいぐうのにょうご)、藤原高光(ふじわらのたかみつ)、源信明(みなもとのさねあきら)、藤原仲文(ふじわらのなかふみ)、藤原清正(ふじわらのきよただ)。※赤字の25人の歌人は、百人一首にも選ばれている歌人です。 この秀歌集「三十六人撰」は当時も大ヒットしましたが、後世に大きな影響を与えました。36人の歌人の家集が書写され、36人の姿を描いた「似絵(にせえ)」も大流行し、経歴を記した伝記も出されました。その後、これにならって「中古三十六歌仙」「女房三十六歌仙」などの秀歌集が作られました。 ※三十六歌仙屏風・図絵・絵巻の所蔵(斎宮歴史博物館 三重県多気郡明和町竹川503) |

|

||

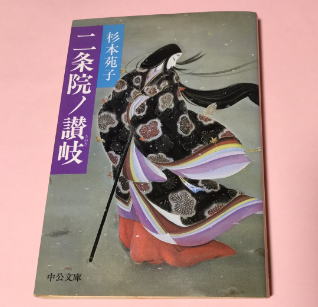

| 女性歌人の異名 | じょせいかじんのいみょう | 女性の歌人をその秀歌とともにたたえてあだ名で呼ぶことがありました。 92番・二条院讃岐は「わが袖(そで)は 潮干(しほひ)にみえぬ 沖(おき)の石の 人こそ知らね 乾く間もなし」の歌が当時から大評判となり、「沖の石の讃岐」と呼ばれるようになりました。写真は二条院讃岐の生涯を描いた杉本苑子の小説です。 同じころに活躍した宮内卿(くないきょう)は、「うすくこき 野辺のみどりの 若草に あとまで見ゆる 雪のむらぎえ」(うすい色やこい色のある野原の緑の若草の様子で、雪がまだらに消えたあとが見えます)の歌のすばらしさから「若草の宮内卿」と呼ばれました。 その他にも、「待宵(まつよい)の小侍従」、「異浦(ことうら)の丹後」、「下もえの少将(俊成卿女)」などが知られています。 当時、自分の代表的な歌で名前を覚えてもらうことは、とても名誉なことでした。 |

|

||

| 中古三十六歌仙 | ちゅうころっかせん | 藤原範兼(のりかね)の私撰集「後六六撰(のちのろくろくせん)」に載っている和歌の名人です。藤原公任の「三十六人撰」をふまえて、これに選ばれなかった歌人と、それより後の時代の歌人から三十六人を選んだものです。勅撰集で言えば、「古今集」初出の歌人から「後拾遺集」初出の歌人に及びます。和泉式部・相模・恵慶・赤染衛門・能因・伊勢大輔・曽禰好忠・道命・藤原実方・藤原道信・平貞文・清原深養父・大江嘉言・源道済・藤原道雅・増基・藤原公任・大江千里・在原元方・大中臣輔親・藤原高遠・馬内侍・藤原義孝・紫式部・藤原道綱母・藤原長能・藤原定頼・上東門院中将・兼覧王・在原棟梁・文屋康秀・藤原忠房・菅原輔昭・大江匡衡・安法・清少納言の36人です。※赤字の17人の歌人は、百人一首にも選ばれている歌人です。 |  |

||

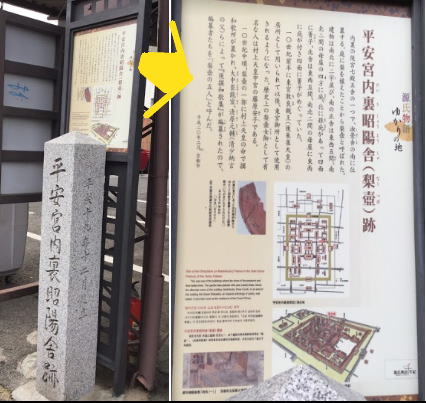

| 梨壺の五人 | なしつぼのごにん | 平安中期に活躍した「梨壺(なしつぼ)の五人」とは、42番・清原元輔(きよはらのもとすけ)、紀時文(きのときのぶ)、49番・大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)、源順(みなもとのしたごう)、坂上望城(さかのうえのもちき)の5人を指しています。 当時の和歌の名手を集めた梨壺の五人は、「万葉集」を現在のような20巻本の形に整えた訓点打ちの作業や、村上天皇の命による「後撰集」の編纂を行っています。内裏後宮五舎のひとつで庭に梨の木のある「梨壺(なしつぼ:昭陽舎)」に和歌所(わかどころ)があったのでこう呼ばれました。※赤字の歌人は百人一首に選ばれている歌人で、100番・順徳院が記したとされる歌学書「八雲御抄(やくもみしょう)」には、この2人が特に優れていたと記述されています。 |

|

||

| 女房三十六歌仙 | にょうぼうさんじゅうろっかせん | 鎌倉中期に成立した「女房三十六人歌合」に歌を採られた女性歌人36人をいいます。55番・藤原公任の「三十六人撰」をふまえて作られました。左方に小野小町から相模までの中古歌人を、右方に式子内親王から藻璧門院少将までの中世初頭の歌人をあげています。 小野小町、式子内親王、伊勢、宮内卿、中務、周防内侍、斎宮女御、俊成女、季縄女、侍賢門院堀川、右大将道綱母、宣秋門院丹後、馬内侍、嘉陽門院越前、赤染衛門、二条院讃岐、和泉式部、小侍従、女蔵人左近、後鳥羽院下野、紫式部、辨内侍、小式部、少将内侍、伊勢大輔、殷富門院大輔、清少納言、土御門小宰相、大貳三位、八条院高倉、高内侍、後嵯峨院中納言典侍、一宮紀伊、式乾門院御匣、相模、藻壁門院少将中古歌人のうち、 小野小町・伊勢・中務・斎宮女御・小大君(三条院女蔵人左近)は「三十六人撰」、 右大将道綱母・馬内侍・赤染衛門・和泉式部・紫式部・伊勢大輔・清少納言・相模は「中古三十六歌仙」と重複し、鎌倉期の歌人のうち八条院高倉・俊成卿女・宮内卿・藻璧門院少将は、「新三十六歌仙」に撰ばれています。 ※女房三十六歌仙屏風の所蔵(斎宮歴史博物館 三重県多気郡明和町竹川503) |

|

||

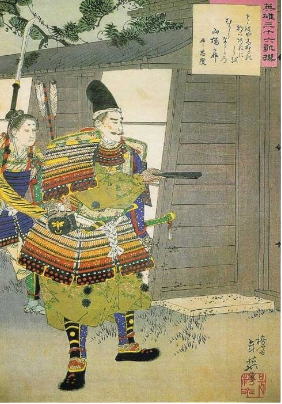

| よみ人しらず | よみびとしらず | 作者の明らかではない歌は「よみ人しらず」として勅撰集に載せられていますが、作者が明らかであっても、とるにたらない歌人は「よみ人しらず」とされました。 また、源平の戦いに敗れた平家の公達の歌は、時の政権に遠慮して「よみ人しらず」として載せられました。83番・藤原俊成は「千載和歌集」をまとめた時、歌の弟子であった平忠度の歌を「よみ人しらず」として一首だけ入れました。 「さざ浪(なみ)や志賀(しが)の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな」(志賀の旧都は荒れてしまったが、長等山の山桜は昔そのままだなあ)歌集の春上に、「故郷花といへる心を詠み侍りける」と詞書があります。 右の絵は、都落ちする忠度が俊成の邸を訪ねて、歌の巻物を手渡す場面です。 |

|

||

| 六歌仙 | ろっかせん | 35番・紀貫之(きのつらゆき)が選んだ「古今和歌集」の序文に「近き世にその名きこえたる人」と記される有名歌人6人のことを「六歌仙」といいます。8番・喜撰法師(きせんほうし)、9番・小野小町(おののこまち)、12番・僧正遍昭(そうじょうへんじょう)、17番・在原業平(ありわらのなりひら)、22番・文屋康秀(ぶんやのやすひで)、大伴黒主(おおとものくろぬし)の6人です。ただし「六歌仙」という名称そのものは後代になって付けられたものです。選んだ基準は、身分の高い人や漢詩人として有名な人は除き、歌のさまを理解している人で、平安時代前期から評判だった歌人です。和歌文化が花開くさきがけとなった人たちです。※赤字の5人の歌人は、百人一首にも選ばれている歌人です。貫之の六歌仙評はかなり辛口です。 ◆8番・喜撰法師…「宇治山の僧喜撰は、言葉かすかにして、初め終りたしかならず。いはば、秋の月を見るに、暁の雲にあへるがごとし」(ことばがひかえめで、歌の筋道が確かではありません。言ってみれば、秋の月を見ているうちに、夜明け前の雲におおわれてしまったようなものです。) ◆9番・小野小町…「あはれなるやうにて、つよからず。いはばよき女の悩める所あるに似たり」(しみじみと身にしみるところはありますが、弱々しいです。いうなれば病に悩んだ高貴の女性に似ています。) ◆12番・僧正遍昭…「歌のさまは得たけども、まことすくなし。たとへば絵にかける女を見て、いたづらに心をうごかすがごとし」(歌の姿は整っていますが、真実味が足りません。言ってみれば、女性を絵に描いて人の心を動かそうとするが、迫力不足だといえるでしょう。) ◆17番・在原業平…「その心余りて、詞(ことば)たらず。しぼめる花の色なくて匂ひ残れるがごとし。」(情熱がありすぎて表現に不十分の点があります。しぼんだ花の色つやがすでに失せて、なお芳香が残っているといった感じです。) ◆22番・文屋康秀…「詞(ことば)たくみにて、そのさま身におはず。いはば、商人(あきひと)のよき衣(きぬ)着たらむがごとし。」(言葉の使い方は巧みですが、歌の姿が内容にぴったりと即していません。いってみれば、商人がりっぱな衣装を身にまとったようなものです。) ◆大伴黒主…「そのさま卑(いや)し。いはば薪(たきぎ)負へる山人(やまびと)の花の陰に休めるがごとし」(その姿は卑しくて俗っぽい。言ってみれば、薪を背負った山人が花の陰で休憩しているようなものです。) その後、六歌仙は講談や歌舞伎の演目、浮世絵の画題になるなどして広まりました。江戸時代の歌舞伎「六歌仙容彩(すがたのいろどり)」は、5人の男性歌仙が小野小町に次々といいより、ふられるというストーリーです。 |

|