| 植物 | 信仰 | 住まい | 生活 | |||

| あし うめ きく さくら さしもぐさ さねかずら |

しのぶぐさ しょうぶ ななくさ むぐら もしお もみじ |

かんのんしんこう しゅっけ |

いんせいのち しんでんづくり やまざと |

じかんとほうい じこく しのぶこい しょくじ・おかし てんねんんとう びじん |

ふみ れんあいとけっこん |

|

| 分類 | ことば | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 植物 | 蘆 | あし | あしは「芦」「葦」とも書いて、和歌には多く詠まれました。湿地に自生するイネ科の草です。紫色の小さなな花が咲きますが、背丈は2メートルにもなります。蘆の茎を取って紐で編んで簾(すだれ)を作りました。「あしのふしの間」は、短いことを表す言葉として使われていました。 19番・伊勢、71番・経信、88番・皇嘉門院別当の歌に詠まれています。 |

|

|

| 梅 | うめ | 梅はもともと中国から輸入されたもので、「万葉集」には梅の歌がたくさん載っています。貴族たちが競って屋敷の庭に植えて観賞し、時にはその前で酒を酌み交わしたりしたものでした。その香りが楽しまれ、歌に詠まれることが多い花です。「にほふ」という言葉は、香りだけでなく、目で見た時の「華やかさ」や「美しさ」も表していました。 24番・菅原道真が大宰府に流された時、都の彼の家に生えていた梅の木が一晩で飛んで行って花を咲かせたという「飛梅」伝説が有名です。 |

|

||

| 菊 | きく | 秋に咲く花は、平安時代に入ってから盛んに歌に詠まれるようになりました。菊は奈良時代に唐(中国)から輸入された花で、「延命草(えんめいそう)」と呼ばれ、酒にして飲むと、長生きの効果があるといわれていました。宮中や貴族の庭に植えられ、鑑賞される貴重な花でした。色も白菊以外はありません。 日本人は平安初期にまず菊の漢詩を詠むようになり、「古今集」以後は和歌に詠まれるようになりました。 29番・凡河内躬恒「心あてに」には白菊が詠まれています。 |

|

||

| 桜 | さくら | 「万葉集」でもただ「花」といえば「山桜」を指すことが多かったと思われますが、特に平安時代に入ると、貴族は野生の桜を好むようになり、嵐山や嵯峨野に花見に出かけました。 平安後期になると、和歌の上で奈良の吉野山と桜が結びつくようになりました。また、山の桜を邸内に移植して楽しむようにもなりました。96番・入道前太政大臣(藤原公経)は、京都の北山に建てた別荘の西園寺(さいおんじ:今の金閣寺)に、多くの桜を植えたそうです。 花見の習慣は、9世紀前半に嵯峨天皇が宮中に桜を植えて、宴会を行ったのが最初と言われています。その後、貴族から武士、庶民へと広がっていきました。和歌に好んで取り上げられる桜ですが、満開の美しさより落花を詠んだ歌が多いようです。 百人一首では桜を詠んだ歌は全部で6首(9番・33番・61番・66番・73番・96番)あります。どの歌が好きか、読み比べてみましょう。 京都の「山桜」系の桜は開花が早く、奈良の名物の「八重桜(奈良八重桜)」はかなり遅れて咲きます。61番・伊勢大輔の「いにしへの」の歌は、まず京の桜を楽しみ、奈良から届けられた遅咲きの八重桜を再び楽しんでいるのです。 なお、現在全国各地で見られるのは「ソメイヨシノ」で、江戸時代末期に園芸品種として観賞用に作られ、植えられた桜です。 |

|

||

| さしも草 | さしもぐさ | キク科の食用植物、ヨモギ。葉は、草もちになどに使われます。古くから悪い気を払うと信じられていました。さしも草は、お灸(きゅう)に使う「もぐさ」の原料になります。お灸は皮ふの上で燃やして血の流れをよくして、体を元気にします。51番・藤原実方「かくとだに」の歌に詠まれています。 |  |

||

| 真葛 | さねかずら | 山地に自生します。夏に黄色の花をつけ、秋には丸くて赤い実をブドウの房のようにつけます。春や夏には上に向かってまっすぐにのびるのですが、秋になるとツルのように、枝と枝を絡みあわせるように伸びていきます。 昔は茎を煮て整髪料を作ったといいます。そのため、「美男葛(びなんかずら)」と呼ばれていました。相撲(すもう)の力士の髪をまとめる「ビンつけ油」はこの草の茎から取ります。25番・藤原定方は「名にしおはば」の歌にさねかづらを付けて贈ったようです。 |

|

||

| 忍草 | しのぶぐさ | 岩や木に着生するシダ植物。荒れた家の軒先などにも生えます。 「しのぶもぢずり」は福島県信夫地方で作られていた乱れ模様のすり衣です。割れ目などの模様がある石に忍草をこすりつけて、布に模様をつけて作ります。 14番・源融は「しのぶもぢずり」を詠み、100番・順徳院の歌は昔を「しのぶ」と「忍草」が掛詞になっています。 |

|

||

| 菖蒲 | しょうぶ | 「あやめ」はサトイモ科のショウブ。花の美しいアヤメ科のアヤメ・ハナショウブとは全く別種です。夏の植物として親しまれていました。その葉が強い香りを放つことから邪気を払うものとして、陰暦の5月5日端午の節句には家々の軒先にさして邪気を祓いました。 「根合(ねあわせ)」といって、左右に分かれてその根の長さを互いに競う遊びも行われました。後冷泉天皇主催の菖蒲根合などが知られています。 |

|

||

| 七草 | ななくさ | 新鮮な野菜を口にすることができなかった冬の間に不足していたビタミンを補うために、野の草を摘んで粥に入れて炊きました。15番・光孝天皇の「君がため」の歌には若菜が詠まれています。 【春の七草】「せり・なずな(ぺんぺん草)・ごぎょう(母子草)・はこべら・ほとけのざ・すずな(かぶら)・すずしろ(大根)」です。1月7日に行う節句で、この日に七草粥を食べると邪気を払うことができると言われていました。 【秋の七草】「萩(はぎ)・尾花(おばな:すすき)・桔梗(ききょう:古典では朝顔です)・撫子(なでしこ)・女郎花(おみなえし)・葛(くず)・藤袴(ふじばかま)」です。 |

; |

||

| 葎 | むぐら | アカネ科の雑草で、もみじのような形の葉をつけます。「八重葎(やえむぐら)」は幾重にも生い茂ったつる草で、和歌の世界では、家や場所が荒れ果てた様子の例えに使われました。47番・恵慶法師の歌が有名です。 |  |

||

| 藻塩 | もしお | 藻(も)は海に生えている海藻で、塩を作るためにホンダワラという海藻が使われたようです。海水にひたした海藻を焼いて水に溶かし、火で煮詰めて塩を作ったのではないかといわれています。 「万葉集」の時代から「藻塩」を詠みこんだ歌がつくられていました。塩を焼く煙が目にしみて涙が出ることからつらい恋を連想したようです。また、風で煙のなびく方向が予測できないことから、思わぬ恋をすることにもたとえられました。海辺で焼く藻塩と、好きな人を思って身を焦がす気持ちをかけて使われることもありました。97番・藤原定家の歌に詠まれています。 |

|

||

| 紅葉 | もみじ | 鹿と紅葉の取り合わせは奈良の昔からの決まりきったテーマだったようで、「万葉集」にもよく詠われています。ただし、鹿はカエデではなく萩(はぎ)の花と取り合わされることが多く、萩の下葉を踏み分けて妻恋する鹿の鳴くさまが秋の趣を代表するものであったようです。大和地方ではコナラやクヌギなど黄色に色づく樹木が多く、「黄葉」と表記するのがふつうでした。 「新古今集」の時代になると、赤くなるカエデ類をさして「紅葉」と書くようになりました。 紅葉の名所として有名なのは、京都では嵐山(あらしやま)・嵯峨野(さがの)・小倉山(おぐらやま)・大井川(おおいがわ)、滋賀県の老蘇(おいそ)の森、奈良県の三室(みむろ)の山、竜田川(たつたがわ)です。 百人一首にある紅葉の歌は17番・24番・26番・32番・69番の5首です。どのような手法で詠まれているか比べてみましょう。 |

|

||

| 信仰 | 観音信仰 | かんのんしんこう | 奈良県桜井市初瀬(はつせ)の長谷寺、滋賀県大津市の石山寺は「観音信仰(かんのんしんこう)」の霊場として多くの参拝者を集め栄えました。 初瀬にある長谷寺の十一面観音は霊験あらたかで、現世の欲望がかなえられるといわれ、都から多くの人が訪れました。特に恋の願いをきき届けてくれると女性の信仰を集めました。74番・源俊頼は「うかりける」の歌に初瀬を詠んでいます。 |

|

|

| 出家 | しゅっけ | 貴族の中には、世の中を離れて、仏教を深く信じる「僧侶(そうりょ)」になった人がいます。死後のおだやかなことや幸せを願うために出家すると、頭をそり、出家前の名前は捨てて、新たに「僧名(そうみょう)」をつけます。 百人一首の歌人の中に、〇〇法師とか〇〇僧正という僧侶は12人います。86番・西行法師のように23歳で妻子を捨てて出家した人もいますが、83番・藤原俊成のように年を取ってから出家する人もいました。病気、家族や友人、天皇の死、失恋など、理由は様々です。寺には住まず、山里に庵をかまえたり、各地を回って修行する人もいました。出家しても、歌会や歌合に出席したりして、貴族たちとの交流はありました。12番・僧正遍昭が仁明天皇の死を悲しみ、出家した話「苔(こけ)の衣」は有名です。写真は遍昭が創建した元慶寺(がんぎょうじ)です。 女性の場合も年をとってからか、病気や、仕えていた皇族の出家に従ってなどの理由で出家しました。百人一首の歌人の中では、56番・和泉式部、80番・待賢門院堀河、88番・皇嘉門院別当、89番・式子内親王、90番・殷富門院大輔などが出家しています。 |

|

||

| 住まい | 隠棲の地 | いんせいのち | 出家した人が住む地のことです。吉野は昔から都で志がかなわなかった人の出家遁世の地として知られていました。 大原の里(現在の京都市左京区大原)も隠棲の地でした。昔から炭焼く煙が立ち昇るところとして有名でした。例えば70番・良暹法師は大原に庵を結び、その一人暮らしの様子を歌に詠んでいます。 |

|

|

| 寝殿造り | しんでんづくり | 貴族は「寝殿造(しんでんづく)り」と呼ばれる建物に住んでいました。部屋は吹き抜けで板の間。障子や屏風、几帳などで間仕切りをしていました。寝殿の中にある母屋が生活の中心になります。 建物は屋根つきの渡り廊下「渡殿(わたどの)」や「透渡殿(すきわたどの)」でつながっています。 寝殿の南端の、池に面して建てられた周囲を吹き放ちにした建物を「釣殿(つりどの)」と呼びます。魚釣りを楽しんだところからの名前で、暑さを避けて涼んだり、客をもてなす酒宴に使われました。 |

|

||

| 山里 | やまざと | 平安時代の貴族たちは、都から少し離れた山里に別荘を建てて、自然や田園風景に心をなごませました。嵐山や宇治など、京都郊外の景色のよい場所が人気で、盛んに遊びに行き、花見や紅葉狩り、池や川での舟遊びなどを楽しみました。 京都の嵯峨にある小倉山は紅葉の名所で、ふもとには97番・藤原定家の別荘があり、百人一首はそこで選ばれたといいます。 また別荘で詠んだ歌も残っています。71番・大納言経信の歌は、梅津(現在の京都市右京区梅津)の源師賢(もろかた)の山荘で行われた歌会で詠まれたものです。14番・河原左大臣の別荘があった場所は、後に宇治平等院となりました。 平安時代末期は世の中が乱れ、その不安から貴族たちは別荘地に新しく寺を作り信仰したのです。また、都をさけた貴族がひっそり暮らす場所でもありました。わび住まいした86番・西行法師にあこがれる貴族たちも多くいて、28番・源宗于(むねゆき)も、山里で暮らしました。 |

|

||

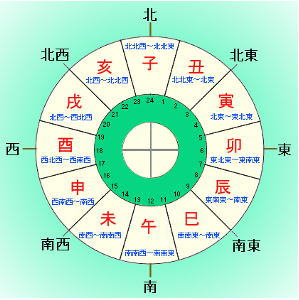

| 生活 | 時間と方位を表す言葉 | じかんとほうい | 「十二支(じゅうにし)」は古代中国で考えられ、日本に伝えられました。 子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の12です。 年を数えるのに使われていましたが、月を数えたり、時間や方位にも使われました。 |

|

|

| 時刻を表す言葉 | じこく | 夜から朝までの時間帯を、明るさの違いによって使い分けていました。 ○黄昏(たそがれ:夕方の薄暗いとき)→ ○宵(よい:夜に入ってすぐ)→ ○夜半(よわ:夜中)→ ○暁(あかつき:夜明け前のまだ暗い頃)→ ○東雲(しののめ:東の空がわずかに明るくなりながらまだ明けやらぬ頃)→ ○曙(あけぼの:少し明るくなったころ)→ ○朝ぼらけ(日の出の頃)→ ○有明(ありあけ:夜明け) |

|

||

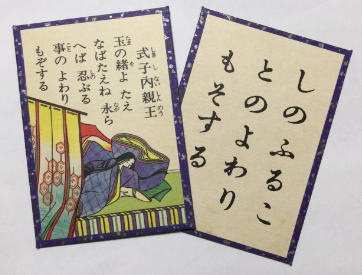

| 忍恋 | しのぶこい | 「忍恋(しのぶこい)」は多くの歌や文学のテーマになりました。身分や事情があって許されないなどの理由で、人に知られないよう、心に秘めた恋のことです。この時代は、忍ぶ恋、耐える恋こそが美しいとされました。89番・式子内親王(しきしないしんのう)の歌「玉の緒を」が有名です。「新古今集」の詞書には「百首の歌の中に、忍恋(しのぶるこひ)を」とあります。また、39番・源等「あさぢふの」、40番・兼盛「しのぶれど」、41番・忠見「恋すてふ」も忍ぶ恋です。 |  |

||

| 食事・お菓子 | しょくじ・おかし | 貴族の食事は1日2回、午前10時と午後4時頃でした。 主食は米で、おかずは吸い物、干物、煮物、焼き物などでした。仏教の影響で食べ物が制限されていて、肉はほとんど食べず、保存するために塩分の高い食品も多かったので、貴族は短命だったと言われています。 お菓子は、栗や桃などの木の実、果物でしたが、餅や団子、中国から伝わった「唐菓子(とうがし)」も食べられていました。「源氏物語」には「椿餅(つばきもち)」(餅を椿の葉ではさんだもの)、「枕草子」には「餅餤(へいだん)」(餅に野菜や肉を煮たものをはさみ、四角く切ったもの)が出てきます。 |

|

||

| 病気・天然痘 | てんねんとう | 970年頃、日本中に伝染病が大流行しました。「疱瘡(ほうそう)」といい、今でいう「天然痘(てんねんとう)」です。予防接種もない時代ですので、たくさんの人々が亡くなりました。 藤原家にもおそいかかり、兄の拳賢(たかかた)は朝に、弟の50番・藤原義孝(よしたか)は21歳で同じ日の夜に亡くなっています。また、才能豊かで多くの歌を詠んだ52番・藤原道信も、994年、23歳で天然痘で亡くなりました。平安時代末期から室町時代にかけて、14回もくり返し改元されているのは天然痘の大流行が原因でした。 毎年4月、今宮神社で行われる「やすらい祭」は疫病を鎮め、健康を祈るお祭りです。87番・寂蓮法師の作と伝わる「やすらい花や」のかけ声とともに、踊ります。 |

|

||

| 美人 | びじん | 平安美人の条件とは、色白の肌と、長くて豊かな黒髪でした。 族の女性は、自分の身長より長く髪を伸ばし、日に何度か、櫛(くし)でとかしていました。そうすると髪が伸びると信じられていたそうです。髪を洗うときは介添えの女房が必要で、洗髪の水は、もち米を蒸したあとのお湯や、米のとぎ汁などを使いました。 絵巻物に描かれた美人の顔立ちは、下ぶくれの顔に細い目、低く小さな鼻のようです。9番・小野小町は、エジプトのクレオパトラ、中国の楊貴妃とともに、世界三大美女の一人として知られています。恋の歌も多く、様々な伝説が残されています。特に深草少将(ふかくさのしょうしょう)の百夜通(ももよがよ)いの話は有名です。 また、53番・右大将道綱母(うだいしょうみちつなのはは)は、「尊卑分脈」に「本朝第一美人三人内也(=日本で最も美しい女性三人のうちの一人である)」と書かれています。 |

|

||

| 文 | ふみ | 平安時代の貴族は文(手紙)を季節の花や木に結びつけて送りました。紙の色と花や木の色の組み合わせを楽しみました。62番・清少納言の「枕草子」の「なまめかしきもの(優美なもの)」の段には、「柳の芽吹いたものに、青い薄手の和紙に書いた手紙を結びつけたもの」と記されています。 64番・藤原定頼は、梅の花をそえて58番・大弐三位に恋文を贈っています。また、大弐三位は、通いが途絶えがちになっていた定頼に白菊の花に和歌をそえて贈っています。 |

|

||

| 恋愛と結婚 | れんあいとけっこん | 当時、女性はめったに家を出ることがなく、その生涯をほとんど自分の生まれた家で過ごすのが普通でした。平安時代の男女関係は、女性の家に男性が夜、牛車で訪れて一夜を過ごすという「通い婚」でした。 一夜を共にした別れの朝を「後朝(きぬぎぬ)」といい、家に戻った男性は和歌を詠んで女性に届けることが決まりでした。それが早いほど「女性を気に入った」と示すことになりました。百人一首には3首あります。(43番・50番・52番) 「後朝」は、2人の衣を重ねて添い寝した男女が、朝になりそれぞれの着物を着て別れるので「衣衣(きぬぎぬ)」であり、その音を「二人で過ごした後の朝」の文字に重ねてできた言葉です。 逢いに行くのは男性だけで、女性にできるのはただ待つだけでした。一夫多妻制ですので、男性は何人もの女性を妻にできます。新しい女性と婚姻関係を結びたいと思えば、基本的に両方の親に認めてもらってから、三晩続けてその人のもとに通います。三日目の夜には、妻の家で夫婦が「三日夜(みかよ)の餅(もち)」を食べて結婚を祝います。披露宴を行い、正式に夫婦になったことを周りに知らせたのです。 身分の高い男性にはこのような女性が何人もいて、一番気に入った女性の所に住みました。貴族社会では、恋人が一人しかいない男性は、まじめすぎるやつと世間から軽くみられたのです。 しかし、女性は、男性が訪れるときに与える贈り物や金品で暮らしていました。男性の興味が薄れてしまい、愛情を感じなくなると女性の家へ来なくなります。結婚は自然消滅し、そのまま離婚となり、女性の暮らしも傾きます。子どもがいなければ生活もままにならない状況になるのです。また、子どもができても、子育ては女性側の家族がしました。男が来る来ない、ということは、女性にとって恋以上の死活問題でもありました。結婚生活の悩みを書いた53番・右大将道綱母の「蜻蛉日記」は有名です。 |

|

|