![]()

![]()

| 古典Ⅱ | |||||

| 分類 | ことば | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 鎌倉 | 吾妻鏡 | あづまかがみ | 鎌倉時代の歴史書。「東鏡」とも書きます。鎌倉幕府の家臣の編纂。治承4年(1180)、以仁 (もちひと) 王・源頼政の挙兵から文永3年(1266)の6代将軍までの87年間の出来事がまとめられています。記事は各将軍(源頼朝、頼家、93番・実朝、藤原頼経、頼嗣,宗尊親王) に分けられ、幕府とその配下の武士の事柄に限定されています。京都の貴族の間に起った事件は扱っていません。 実朝が暗殺された鎌倉鶴岡八幡宮境内にある国宝館前には、実朝の歌碑「山はさけ うみはあせなむ 世なりとも 君にふた心 わがあらめやも」(山が裂け海が干上がるような世であっても君を裏切ること決してありません)があります。君とは99番・後鳥羽上皇をさします。 |

|

|

| 今物語 | いまものがたり | 鎌倉時代の説話集。1239年以降に成立。画家・歌人である藤原信実が編んだといわれています。「三十六歌仙絵巻」などの作者としても有名です。承久(じょうきゅう)の乱の後、隠岐(おき)に配流される直前の99番・後鳥羽院の肖像画を描いたことが記録に残っています。大阪府・水無瀬(みなせ)神宮蔵の「後鳥羽院像」(国宝)は似絵の技法による優品です。写真は神宮本殿。 53話は、宮廷や寺院の挿話が主で、和歌・連歌・恋愛に関する上流貴族の話題が中心です。平家の時代、「千載和歌集」「新古今和歌集」の歌壇の人々などの知られざる一面を伝えています。「平家物語」などに影響を与えました。 |

|

||

| 宇治拾遺物語 | うじしゅういものがたり | 鎌倉時代初期に成立した説話集。序文によると平安時代成立の源隆国(みなもとのたかくに)編「宇治大納言物語」を増補したものということですが、幅広い階層の人々に関する話、197話を収めています。 怪異に関わる話、仏教に関わる説話が多いのが特徴で、盗人と盗みに関する話、11番・小野篁、56番・和泉式部をはじめとした歴史上の有名人に関する話、歌人の逸話、和歌そのものに関する話題もあります。そのまま事実としては受け入れがたいですが、歌人たちのある側面を伝える可能性もあります。 |

|

||

| 源平盛衰記 | げんぺいせいすいき・げんぺいじょうすいき | 鎌倉中期から後期の軍記物語、48巻。作者・成立年代とも不明。「平家物語」をもとに増補改修したらしく、「平家物語」の数多い異本の一つとみられます。 筋に大差はありませんが、源氏関係の記事、仏教説話、中国故事などを多く取り込んでいて内容は豊富です。「平家物語」が琵琶法師の語り物であるのに対して、これは読み物風で、歴史を詳しく再現しようとする傾向が強く、文体はやや流麗さを欠きます。 92番・二条院讃岐の父、頼政の鵺(ぬえ)退治の話も載っています。射落とした鵺の血が付いた矢じりを洗ったという伝説の池が二条公園にあります。公園案内板の鵺の絵。「源平盛衰記」では、背が虎、足が狸、尾は狐と描かれています。 |

|

||

| 古今著聞集 | ここんちょもんしゅう | 鎌倉中期の説話集、20巻。橘成季(たちばななりすえ)編。建長6年(1254)成立。 序において、「宇治大納言物語」「江談抄」を継承するものと位置付けています。平安中期から鎌倉初期までの日本の説話約700話を収めています。政道忠臣、文学、和歌など30編に分け、年代順に配列されています。王朝貴族に関する説話、公卿(くぎょう)日記などの記事が多いのですが、著者が直接見聞きしたとみられる説話も多く、鎌倉時代に入ってからの説話が3分の1を占め、当時の社会や風俗を伝える話を集めています. 和歌編87話の中に、歌徳説話がほぼ20話あります。詠歌が神仏に受け入れられて、難破をのがれたり、雨を降らせたり、重病が直ったりなど、さまざまな神仏の功徳(くどく)が述べられています。また、20話のうち、13話までが「十訓抄」からとられています。59番・赤染衛門の場合は、詠歌を住吉大社(写真)に捧げたところ、夢に白髪の老人があらわれて病が治ったとあります。 |

|

||

| 古事談 | こじだん | 鎌倉初期の説話集、6巻。編者は源顕兼(あきかね)で、1215年直前の成立かといわれています。 17番・在原業平と伊勢斎宮との密通事件とその事後処理など、貴族社会や政治にまつわる秘話や裏話など、450余りの説話が書かれていて、王朝社会の隠された一面を印象的に物語っています。その多くが日記や歴史書、故実書から抜粋、抄出されたものです。「続古事談」や「宇治拾遺物語」など後の説話集に多くの素材を提供しています。 |

|

||

| 後鳥羽院御口伝 | ごとばいんこうでん | 鎌倉前期の歌論書。筆者は99番・後鳥羽院。承久(じょうきゅう)の乱(1221)を境に、後鳥羽院の隠岐(おき)での作とする説と、それ以前とする説があります。 初心者のために作歌の心得7か条と、71番・源経信(つねのぶ)以下当代歌人15人の歌風について記しています。なかでも97番・藤原定家と、86番・西行法師に対する評が注目されます。定家評は量的にも多く、批判的な言葉が多く、後鳥羽院と定家との関係、2人の和歌観の違いを知るうえで重要です。女流歌人としては89番・式子内親王と丹後(たんご)を取り上げています。 なお、後鳥羽院の離宮跡に建てられた水無瀬神宮には、院の代表歌の絵馬があります。 |

|

||

| 古来風躰抄 | こらいふうていしょう | 83番・藤原俊成(定家の父)の歌論書。俊成は歌道家である御子左家(みこひだりけ)を確立し、勅撰集「千載和歌集」の撰者となった大歌人です。初撰本は俊成84歳の建久8年(1197)に成立。皇族(89番・式子内親王か守覚法親王と推定)の依頼によって執筆し献上されました。 昔から今に至る歌の姿を示して、そのよしあしを読者に教える目的で書かれています。俊成は歌の理想を、細かい所まで技巧を凝らして作り上げたものでなくても、声を出して読みあげたり、朗詠(ろうえい)した時に、「何となく艶(えん)にもあはれにも聞ゆる事のあるなるべし」と述べています。 |

|

||

| 西行物語 | さいぎょうものがたり | 86番・西行法師の生涯を多数の歌をまじえて記した、鎌倉時代の物語。作者は不明。「西行一生涯草紙」「西行記」とも称され、絵巻の形でも伝わっています。 鳥羽院の北面の武士であった義清(のりきよ)は友人の死を身近に見て無常の思いを強め、袂(たもと)にすがる娘を縁側から蹴落として出家する。西行と名を変え、伊勢に参拝し、二見浦に草庵を結んだあと、東国に向かう。中世の人々の間で、孤独な旅の生活で花や月にあこがれる数寄(すき)の心を和歌に託すという、人間の生き方の理想として読まれ、さまざまな西行伝説のもとになりました。 |

|

||

| 十訓抄 | じっきんしょう | 鎌倉時代の説話集。建長4年(1252)10月半ば頃の成立。「十訓」つまり「十項目の教訓」を柱として、その具体的な例をさまざまな説話で表しています。 第一は「人に恵みを施すべき事」ですが、平安時代の風流譚が多く、和歌や漢詩を用いた巧みで機知的なやりとりを成立させる心配り・心用意といったものに、編者の大きな関心が寄せられているようです。また、第十「才芸を庶幾(しょき)すべき事」は、和歌・漢詩・管弦などの才芸の効用と必要性を説き、十篇のうち、一番多くの説話が収められています。全篇を通して、思慮深さ・心用意を大切にする姿勢が見られます。 琵琶の緒を用意していた66番・行尊の心配り、97番・定家の秀歌を持っていた98番・家隆のこと、63番・道雅の当子内親王への恋歌、35番・紀貫之の悲しみ、12番・遍昭の出家、24番・道真の太宰府左遷、59番・赤染衛門の賢妻ぶり、歌によって息子の勅勘を解いた83番・俊成、行成とのけんかで雀となった51番・実方、55番・公任と71番・経信の三舟の才、56番・和泉式部の蛍の歌、60番小式部内侍の歌才など。写真はその歌で有名な日本三景の一つ、天橋立です。 |

|

||

| 沙石集 | しゃせきしゅう | 鎌倉時代の仏教説話集全10巻。著者は臨済宗(りんざいしゅう)の僧・無住(むじゅう)。弘安2年(1279)に書き始め、4年後に成立しましたが、後に何度も改訂しています。 彼が直接取材した地方の話題や武士や僧侶の動向を語る説話も多く、鎌倉後期という時代を知るための貴重な作品です。説話を通して無住がめざしたのは、禅宗が重視した「越格(決まりや法則を身に付けた上で、それに縛られることなく、越えていくこと)」の境地です。武士の倫理観を反映した話もあります。 「沙石集」巻五の四「歌故(ゆえ)に命を失ふ事」には、天徳の歌合の名勝負、40番・兼盛「しのぶれど」と41番・忠見「恋すてふ」の話が記されています。この説話では、忠見が勝負に負けて亡くなったことになっています。 |

|

||

| 撰集抄 | せんじゅうしょう | 鎌倉時代の仏教説話集、9巻。編者は不明。13世紀の半ば頃の成立か。語り手が自ら86番・西行法師と名のる場面があり、各地の説話を旅する西行の見聞としてまとめた説話が多いので、古くから西行自身の作と考えられてきましたが、西行作ではありません。西行にことよせて世の無常を悟って仏道に入るよう説いたものです。神仏の霊験、高僧の法徳・発心談など約100話収められています。 |  |

||

| 平家物語 | へいけものがたり | 平清盛を中心とした平家一門の興亡を描いた軍記物語。琵琶法師によって語られた3巻から6巻ほどのものが次第に増補され、現在の12巻の形に整えられたものと考えられます。作者についてはさまざまな説があり、信濃前司行長(しなのぜんじゆきなが)が作り、東国出身の琵琶法師、生仏(しょうぶつ)に語らせたとする説が有名ですが、何人かの手が入って現在の内容にふくらんでいったようです。 巻5「月見」では81番・後徳大寺左大臣が平安京の荒廃を嘆いて今様を謡ったこと、巻7「忠度都落」では平忠度と歌の師である83番・藤原俊成との別れ、巻8「山門御幸」では99番・後鳥羽天皇の即位のいきさつ、などが描かれています。 |

|

||

| 保元物語 | ほうげんものがたり | 保元の乱を題材とした軍記物語。鎌倉時代前期には成立し、琵琶法師たちによって語られ広がったようです。 77番・崇徳院は自分の子・重仁親王(しげひとしんのう)の即位を期待しますが、弟の後白河天皇が即位したため恨みを抱き、父・鳥羽法皇の死を機に後白河天皇方と崇徳院方の対立が深まります。やがて源氏と平氏が入り乱れた保元の乱となりますが、崇徳院方は敗れ、崇徳院は讃岐国(さぬきのくに:香川県)へ配流となりました。 悲嘆の日々を送る崇徳院は、世の安寧のため、大乗経五部の写経を血書して都に奉納しようとしますが、後白河天皇は拒否。それを聞いた崇徳院は怒りの余り舌を噛み切った血で大乗経の軸に「日本国の大魔王となりて天下乱り国家を悩まさん」と書き、海に沈めて三悪道に供養し「生きながら天狗の姿」になります。長寛2年(1164)に崇徳院は亡くなり、白峯(しらみね)に葬られましたが、火葬の煙も都を指してなびいたといいます。その後、諸国修行の旅の途中で白峯を訪れた86番・西行法師が崇徳院の菩提を弔ったことで霊魂も鎮まりました。 |

|

||

| 方丈記 | ほうじょうき | 鴨長明(かものちょうめい)の随筆。人の世の無常を大きなテーマとして、それを人の住まいや都など、人が居住する空間に託して述べています。成立は建暦2年(1212)3月下旬。 出家後の長明が日野の草庵で書きました。その中に「もしはまた粟津の原を分けつつ、蝉歌(せみうた)の翁(おきな)が跡をとぶらひ、田上河をわたりて、猿丸大夫が墓をたづぬ。」とあり、遠出したときは岩間寺や石山寺に詣でたり、粟津の原を通って10番・蝉丸の旧跡を訪ね、田上川を渡って5番・猿丸大夫の墓に参ることもあると記しています。現在はその付近に猿丸神社があります。 |

|

||

| 無名抄 | むみょうしょう | 鎌倉初期の歌論書2巻。著者は鴨長明。別名「無名秘抄」「長明無名抄」など。承元4年(1210)頃成立。 長明の歌の師である85番・俊恵法師とその歌林苑(かりんえん)での詠歌活動や、99番・後鳥羽院の和歌所寄人(わかどころよりうど)に選ばれた体験を通じて、随筆風に和歌観を記しています。和歌に関する評論や教訓、歌人や名歌に関する逸話や語録、詠歌の心得など、約80項を収めています。歌論では幽玄を論じている部分が有名です。 また、説話としては74番・源俊頼と75番・藤原基俊との対立が興味深く語られています。「新古今集」時代を物語る挿話や、長明の歌一首が「千載集」に選ばれた時のことなど、作者の自伝的な部分も含まれています。 「下鴨神社」の河合神社には、長明が晩年過ごした方丈の庵が再現されています。 |

|

||

| 無名草子 | むみょうぞうし | 鎌倉時代初期に、宮廷女性に向けて作られた教養書・教訓書。作者は97番・藤原定家や隆信(たかのぶ)の身近にいた女性として、俊成卿女(むすめ、実は83番・俊成の孫)が推定されています。彼女は定家とは兄妹のように、祖父母俊成夫婦に育てられました。俊成の邸宅があった松原通(五条大路)あたりは俊成町となっています。写真は俊成を祀る俊成社。 かつて宮廷につかえた83歳の老尼が、女房たちの語り合う話を聞き、筆録したという形になっています。「源氏物語」をはじめとして、27の物語と登場人物の批評、歌集の寸評、実在した12人の女性の批評を通して、宮廷社会に生きる女性が持つべき態度を教えています。9番・小野小町、62番・清少納言、60番・小式部内侍、56番・和泉式部、57番・紫式部について、また、一条天皇の中宮であった定子と彰子を比べてそのすばらしさを語っているのも興味深いです。 |

|

||

| 明月記 | めいげつき | 鎌倉時代の歌人、97番・藤原定家の日記。18歳の治承4年(1180)から74歳の嘉禎元年(1235)までの、56年間の記事で、当時の政治や文化を知るうえで貴重な資料でもあります。治承4年は木曾義仲(きそよしなか)、源頼政(よりまさ)と以仁王(もちひとおう)が相次いで挙兵し、平清盛による福原遷都、源頼朝の挙兵など、全盛を誇った平氏政権が大きく揺らだ年にあたります。 「世上(せじょう)、乱逆・追討耳に満つといへども、これを注さず。紅旗征戎(こうきせいじゅう)、吾が事にあらず。」(世の中には、源氏の反乱や、それを平家が追討するうわさが満ちていて耳に入ってくるが、そのようなことはここには書かない。官軍が紅の旗を掲げて逆賊を征服することも、私にはかかわりのない事である。)と記し、世の動きに背を向け、ひたすら和歌に生きる覚悟を示した一文として有名です。晩年に定家が追記したという説もありますが、和歌にかける思いを残したかった定家の強い思いが伝わってきます。 写真は定家京極邸址です。「明月記」によると建仁2年(1202)に完成した本邸、冷泉邸をさすものと考えられます。 |

|

||

| 南北朝 | 井蛙抄 | せいあしょう | 南北朝時代の歌論書、6巻。著者は頓阿(とんあ)。巻5までは和歌の風体、本歌取り、名所、同類歌について中世までの歌学書を所説を引用・集成したものです。巻6は当時の有力歌人から聞き書きした歌壇の逸話集です。 「寂蓮、顕昭は毎日に参りていさかひありけり。顕昭はひじりにて独鈷を持寂蓮は鎌首をも立てていさかひけり。殿中の女房、例の独鈷鎌首(とっこかまくび)と名付けられけり。」という白熱した論争についても記されています。御子左家の87番・寂蓮法師と、六条家の顕昭の様子は、周りの女房たちがドン引きしたほどでした。この話から「独鈷鎌首(とっこかまくび)」という四字熟語が生まれました。論争好きの歌人の意味です。右図は仏具の「とっこ」。 |

||

| 江戸 | 雨月物語 | うげつものがたり | 上田秋成による怪異短編小説集。9つの怪異譚から成り、中国や日本の古典・伝承を利用して、人間の「性(さが)」を描き出した幻想的な作品集です。 第1話「白峯(しらみね)」は、86番・西行法師が讃岐国(さぬきのくに)白峯(しらみね)にある荒れ果てた77番・崇徳院の御陵(ごりょう)に行き、夜通し供養すると、崇徳院の亡霊が現れ、保元の乱が起こったいきさつや、平家や宮中への恨みを語ります。西行は院をいさめ成仏させようとしますが、院は聞き入れず、平家を皆殺しにすることを予言して消えていくという話です。 |

|

|

| おくのほそ道 | おくのほそみち | 江戸時代の紀行文。松尾芭蕉(まつおばしょう)が元禄2年(1689)に江戸を出発し、歌枕の地である北関東・東北・北陸を旅した経験にもとづいて、亡くなる元禄7年まで推敲を重ねた文学作品です。 旅で出会った自然や人々とのかかわりの中で生み出された俳句は多くの人々に愛されています。芭蕉が尊敬した古人の一人が86番・西行法師です。栃木県芦野の里にある「清水流るる柳陰」で西行をしのんでいます。白河の関では69番・能因法師や40番・平兼盛、しのぶの里では14番・源融、そして、五月雨のぬかり道のため51番・実方ゆかりの地に行けなかったことが残念だと記しています。また、修験者の山、月山では遅咲きの桜を見て66番・行尊の「もろともに」の歌を思い出しています。 なお、元禄4年に刊行された芭蕉一門(蕉門)による俳諧の作品集「猿蓑(さるみの)」は、俳諧の「古今集」と評価された俳書です。 |

|

||

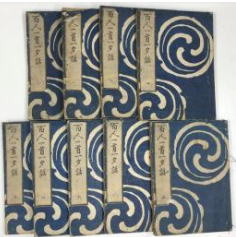

| 百人一首 一夕話 |

ひゃくにんいっしゅひとよがたり | 江戸中・後期の国学者である尾崎雅嘉(おざきまさよし)によって書かれた百人一首の解説書。百人一首を順番に並べ、歌の簡単な解釈と、歌人をめぐる逸話とで構成されています。天保4年(1833)刊。和歌文学史の中でかたちづくられていった「歌にまつわる伝説」や、「歌人に対する俗説」にふれることができます。 |  |

||