| 分類 | ことば | よみ | 意味・解説 | 参考 | |

| 季節と行事 | 秋の夕暮れ | あきのゆうぐれ | 「新古今集」にはこの表現を含む歌が16首も選ばれています。幽玄の世界を表すのにふさわしい言葉だったのでしょう。特に「秋の夕暮」という結びの言葉は、97番・藤原定家が編者となった「新古今集」の時代には、一種の流行になっていました。「秋の夕暮れ」というだけで寂しい雰囲気がありますが、さらにその余韻を残すために体言止めとして、読み手に想像させるというテクニックです。 百人一首で「秋の夕暮」という結句では、 70番・良暹法師の「さびしさに 宿を立ちいでて ながむれば いづこも同じ 秋の夕ぐれ 」 87番・寂蓮法師の「村雨の 露もまだひぬ 真木の葉に 霧立ち上る 秋の夕暮」があります。 また「新古今集」の87番・寂蓮法師、86番・西行法師、97番・藤原定家の「三夕(さんせき)の歌」も有名です。この3首の共通点は―線で示したように、 「さびしさは その色としも なかりけり まき立つ山の 秋の夕暮」 |

|

|

| 雨 | あめ | 四季がはっきりしている日本は「雨」に関する言葉がとても多い国です。秋に降る雨だけでも、「秋霖(しゅうりん)」は、秋にしとしと降り続く雨。「村雨(むらさめ)」は、秋のにわか雨。「時雨(しぐれ)」は、晩秋から冬にかけて急に降ったり止んだりする雨など、いろいろな言葉があります。 87番・寂蓮法師の歌「村雨」はひとしきり強く降って通り過ぎてしまう雨で、秋から冬にかけて降るものを特にそう呼びました。 |

|

|

|

| 霞 | かすみ | 霞は桜と並んで春を代表するものです。霞も霧も同じ自然現象ですので区別はありませんでしたが、平安時代からは「春霞」「秋霧」と区別されるようになりました。73番・大江匡房「高砂の」は、外山の霞に呼びかけた歌です。 |  |

||

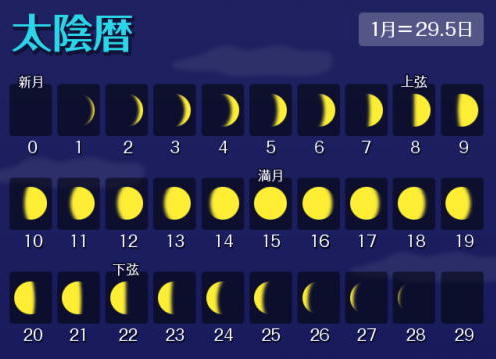

| 暦 | こよみ | 日本人は昔から月を好み、月とのかかわりを大切にして暮らしてきました。現在の「太陽暦」に対して、平安時代は月の満ち欠けをもとに1カ月を30日、1年を360日と決める「太陰暦(たいいんれき)」を使っていました。 「旧暦」というのがそれです。旧暦では1~3月を春、4~6月を夏(今の5月から7月)、7~9月を秋(今の8月から10月)、10~12月を冬、というように3カ月ごとで区切っていました。また、今の1年365日である太陽暦に比べ、1カ月ほど月日がずれています。「太陰暦」は季節や自然、動植物などとの関係が深く、農業や漁業はこれを基準として行われています。 |

|

||

| 更衣 | ころもがえ | 衣がえは、昔は「更衣(ころもがえ)」と書きました。この習慣は、平安時代の宮中で始まり、次第に年中行事として定着しました。 旧暦の4月1日(今の5月)からは、薄手(うすで)の涼しい夏装束に、10月1日(今の11月)からは裏地をつけた暖かい冬装束にかえました。その時には、着物に虫がつかないように風に当てて手入れをしました。これを「虫干し」といいます。 また、神も更衣をするものとして、京都の下鴨神社(写真)では、立夏・立冬の日に、更衣(ころもがえ)祭りが行われます。伊勢神宮では神衣祭(かんみそのまつり)が行われます。 |

|

||

| 中秋観月 月見の宴 |

ちゅうしゅうかんげつ・つきみのうたげ | ただ「月」とだけいうと、秋の月を指すことがほとんどです。月を美しくはなやかなものとして愛し、「月見」の行事としても楽しむようになりました。 「月見」は平安時代に遣唐使によって中国から伝えられたもので、中国の宮廷の行事「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」が始まりです。8月15日の十五夜、満月の夜にお供物(そなえもの)を供えて宴会を開き、詩歌を作って名月を楽しみました。24番・菅原道真が月見を行った記録があります。都の南東にある桂(かつら)は、月見の名所として知られていました。 「中秋の名月」の中秋とは8月のことで、旧暦では7・8・9月を秋と定め、7月を「孟秋(もうしゅう)」、8月を「仲秋(中秋)」、9月を「季秋(きしゅう)」としたことからきています。孟は「はじめ」という意味で季は「末」という意味を表します。「月見」は月を鑑賞するとともに、秋の豊作を祝う意味も加わり、江戸時代に一般庶民にも広まったということです。 |

|

||

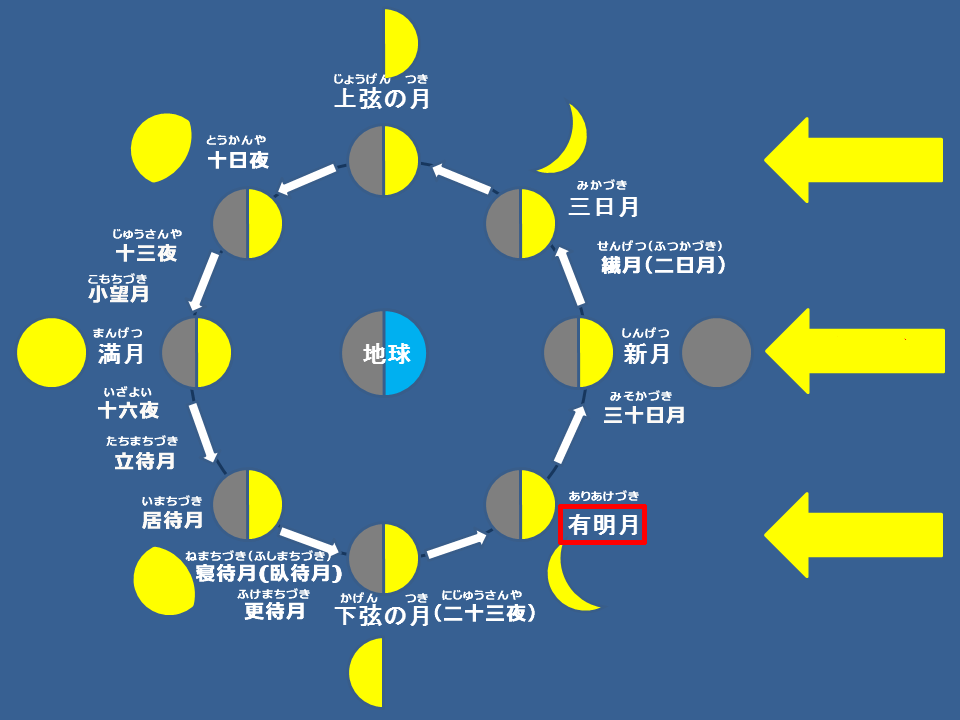

| 月のよび方 | つきのよびかた | 日本人は古くから月を好み、月とのかかわりを大切にして暮らしてきました。月の形によって月のよび方がたくさんあるのは日本ならではの文化です。昔の暦は、月の満ち欠けを基準にした「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」でした。「満月(望月:もちづき)」や「三日月」も含めて、16の呼び方があります。 【上弦(じょうげん)の月】 新月から満月までの半月。「二日月」「三日月」「七日月」「八日月」「九日月」「十日余りの月」「十三夜」 【下弦(かげん)の月】 満月から新月までの半月。満月を過ぎると、徐々に月の出は遅くなります。立って待っていると出で来る月、座って待っていると出で来る月、寝ながら待つぐらいでないとなかなか出で来ない月など、呼び方にもさまざまです。 「十六夜(いざよい)月」「立待(たちまち)月」「居待(いまち)月」「寝待(ねまち)月・臥待(ふしまち)月」「二十日月・更待(ふけまち)月」「二十日余りの月」「二十三夜月」 月の歌は百人一首に12首(7番・21番・23番・30番・31番・36番・57番・59番・68番・79番・81番・86番)あります。月を眺めて物思いにふけるという内容がほとんどです。月は夜を象徴するもので、男女が逢ったり別れたるするのを見届ける存在でもありました。 夜ふけに昇ってきて、明け方まで空に残っている月のことは「ありあけの月」といい、満月(十五夜)を過ぎた16日以降の月を指します。「ありあけの月」を詠んだ歌は12首のうち、4首(21番・30番・31番・81番)あります。 |

|

||

| 月見の宴 | つきみのうたげ | →中秋観月・月見の宴 | |||

| 夏・夏越しの祓 | なごしのはらい | 1年の半分が終わる6月30日には、その年の前半にふりかかった災(わざわ)いや罪を祓って厄を除く「六月祓(みなづきばらえ)」という行事が毎年行われました。身に付いた汚れを流すために親王以下の人が都の朱雀門の前の広場に集まり、皆で川に入って身を清めたり、災いや罪を託した人形をならの小川に流したりしました。旧暦では翌7月1日から秋が始まるので「夏越しの祓」ともいいます。 上賀茂神社(京都市北区)では、現在でも6月30日に「六月祓」が行われています。その時、98番・藤原家隆の歌が朗詠されるそうです。 |

|

|

|

| 秋・虫合わせ | むしあわせ | 古典では鈴虫、ひぐらし、松虫、きりぎりす(今のこおろぎのこと)、こおろぎ・はたをり(今のきりぎりす)、われか、ひをむし、みのむしなどが秋の虫とされました。特にきりぎりすは秋を代表する虫として歌に詠まれました。特にきりぎりすは秋を代表する虫として歌に詠まれました。91番・藤原良経もきりぎりすの歌を詠んでいます。 貴族たちは、「虫合わせ」といって虫の音を楽しみました。いろいろな種類の虫を集めて、音の美しさを競わせたり、虫の大きさや形の良さも比べるのです。 天皇に仕える人たちは「虫選び」といって、こおろぎや鈴虫、松虫などをとりに野山に出かけたそうです。また、虫かごに入れて売る「虫売り」という商売もありました。 |

|

||

| 春・若菜摘み | わかなつみ | 春の七草を摘んで、それを羹(あつもの:野菜などを入れて作った熱い吸い物)にして食べることで邪気(じゃき)を払いました。新春に食べると病気にならないと言われ、正月7日には「七草がゆ」として食べる習慣があります。「せり・なずな ごぎょう・はこべら ほとけのざ すずな・ すずしろ これぞななくさ」と歌で覚えられます。 都の北にある船岡山(ふなおかやま)は、散策の地として愛され、若菜つみが行われました。15番・光孝天皇の歌が有名です。 |

|

||

| 宮中 | 斎院 | さいいん | →斎宮(さいぐう) | ||

| 斎宮 | さいぐう | 天皇の代わりに神に仕える未婚の女性のことを「斎王(さいおう)」いいます。 三重県の伊勢神宮に仕えるのが「斎宮」、京都市の賀茂社に仕えるのが「斎院」です。 天皇が即位するたびに結婚していない内親王、皇族の女子の中から占いで選ばれる習慣になっていました。斎宮に決まると、桂川でみそぎをして、1年間は宮中で生活を送り、翌年には京都の嵯峨野にこもります。3年目の9月に、宮中で天皇に「別れの小櫛(おぐし)」をさしてもらう儀式の後、伊勢に旅立ちました。 斎宮は天皇が代わると交代しますが、斎院は決まっていなかったようです。神に仕える身の斎王は、恋をしたためにやめさせられた人、恋人との仲を引きさかれた人もいたそうです。43番・権中納言敦忠と斎宮雅子内親王との恋、63番・左京大夫道雅と斎宮だった当子内親王との恋は有名です。 |

|

||

| 女房 | にょうぼう | 平安時代、宮中で中宮や皇后などに仕える女性のことを「女房」といいました。「房」とは部屋の意味で、専用の部屋を与えられたことから名づけられました。天皇の妻たちがいる後宮に住んで仕事をすることを「宮仕(みやづか)え」といい、身の回りの世話をしたり、子どもに読み書きなどを教える家庭教師のような役割も果たしました。女房の多くは地方官や学者などの中級貴族の娘たちで、父や兄から教育を受けて、和歌や漢詩などの教養を身に付けた優秀な女性が多かったのです。 位の高い貴族の女性は、子どもを産んでも乳を与えなかったので、同じ頃に出産をした女房の中から乳を与える「乳母(めのと)」という養育係が選ばれることもありました。百人一首の女性歌人のほとんどが宮仕えを経験しています。天皇に仕えた人もいます。 宮仕えの気苦労は大変なものでしたが、華やかな世界で和歌や物語で才能を発揮する女房もいました。一条天皇の中宮・定子(ていし)に仕えたのは62番・清少納言で、宮廷生活を生き生きと描いた随筆「枕草子」は有名です。また、一条天皇の2人目の中宮・彰子(しょうし)に仕えた女房は多く、56番・和泉式部、57番・紫式部、58番・大弐三位、59番・赤染衛門、60番・小式部内侍、61番・伊勢大輔、がいます。 定子と彰子は同じ中宮としてライバル関係となり、それぞれに仕えた女房たちも対抗心をもやしました。紫式部は、すでに才女との評判が高かった清少納言に挑戦して「源氏物語」を書いたのかもしれません。 |

|