(みつ) |

|

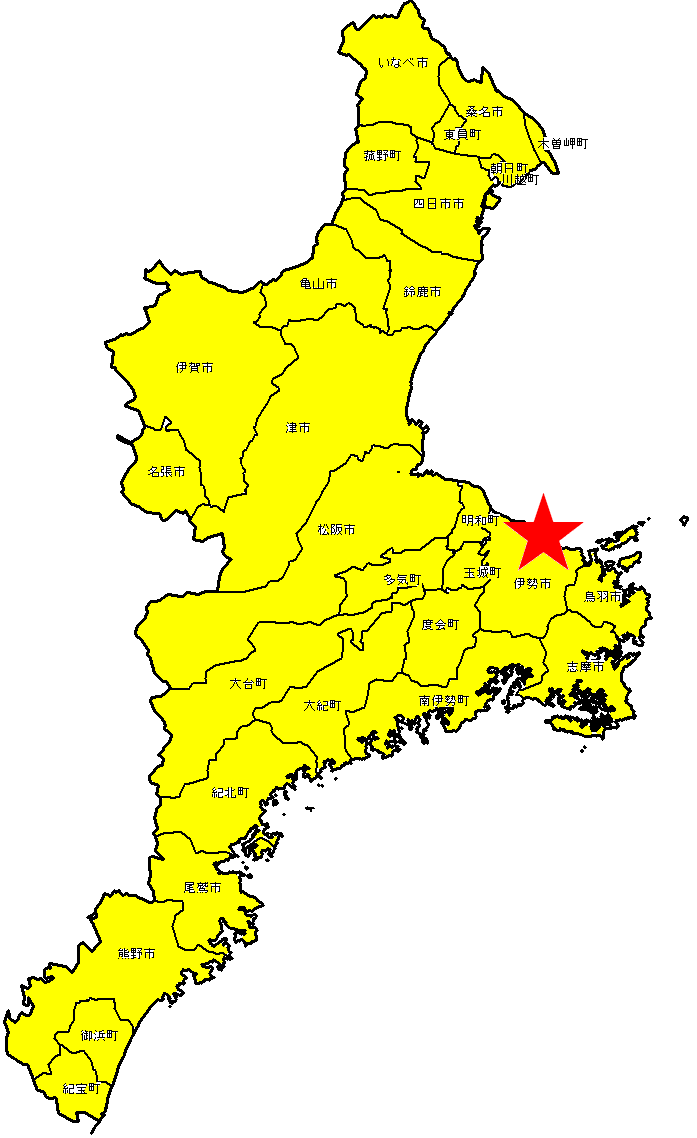

伊勢市二見町三津 |

|

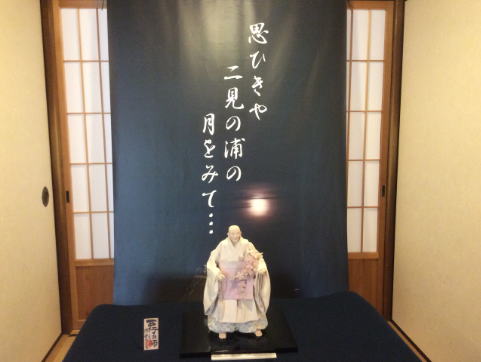

●「神風の 伊勢の浜荻 折り伏せて 旅寝やすらむ 荒き浜辺に」(伊勢の国の海辺に生い茂っている荻を折り伏せて寝床とし、わが夫は旅寝をしていることだろうか、その波風の荒い海辺で。「万葉集」巻4、伊勢国に行った夫を思って、京にいる妻が詠んだ歌です。) ●「あたら夜を 伊勢の浜荻 をりしきて 妹恋しらに 見つる月かな」(もったいないような月夜なのに、私は伊勢の海辺で旅寝するために葦を折り敷いて寝床に作り、都の妻を恋しがりながら、こうして月を眺めることよ。「千載集」75番・藤原基俊。「万葉集」の歌の本歌取りです。) ●「風寒み 伊勢の浜荻 分けゆけば 衣かりがね 浪に鳴くなり」(風が寒くて、伊勢の浜荻を分けていくと、衣を借りるという雁が、波の上で鳴くのが聞こえる。「新古今集」73番・大江匡房) ●「旅寝する 伊勢の浜荻 露ながら むすぶまくらに やどる月影」(旅寝の仮の枕として、露の置く伊勢の浜荻を結んだ。露をたたえたその枕に宿っている月の光よ。「続古今集」93番・源実朝) ●「過ぐる春 潮のみつより 船出して 波の花をや さきにたつらむ」(過ぎて行く春は、潮の満ちる三津の浜から、波の花ともいうべき白波を舳先に立てて、船出して行くことであろう。86番・西行法師) |

二見浦近くにあり、昔から「伊勢の浜荻」が群生していますが、柿本人麻呂の歌によって伊勢の名物となって、万葉時代から数多くの歌に詠まれました。「難波(なにわ)の葦(あし)は伊勢(いせ)の浜荻(はまおぎ)」ということわざがありますが、難波で葦と呼ぶ草を伊勢では浜荻と呼ぶように、物の名や、風俗・習慣などは、土地によって違うことのたとえです。 |

||

| |

|||

|

|

|

|